cliquer sur le haut parleur pour écoute l'emission

Pour écouter 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

|

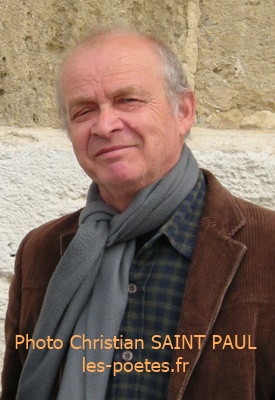

Didier THURIOS

5/01/2017 29/12/2016

|

Christian Saint-Paul revient sur l’œuvre de création poétique de Jean Joubert. Il rappelle quelle fut son activité militante en poésie, son engagement désintéressé auprès des enfants. Il allait dans les classes de l’école primaire apporter la bonne nouvelle : celle de la poésie. Et les enfants le lui rendaient bien cet intérêt qu’il leur manifestait. La profondeur de la trace qu’il laissait peut se lire dans une lettre d’une classe d’école primaire à Jean Joubert publiée dans « Jean Joubert par Michel Cosem » aux éditions du Rouergue dans la collection Visages de ce temps dirigée alors par Jean Digot. Lecture de cette lettre.

Nous avons aimé tes poèmes, celui de la grenouille nous a fait rire. Tes histoires, dans les poèmes et dans les livres ne sont pas vraies, mais elles sont belles et quelquefois jolies. Tu dois aimer les œufs ; y en a dans Pilou, dans Blouson bleu et dans la grenouille de la mare. Tu as des poules dans ton jardin ? Nous croyons que tu es beau, tu as des cheveux roux, avec une moustache, tu aimes les enfants. Tu es jeune et un peu vieux, tes yeux sont noirs ou marron. Tu as des enfants, ils doivent jamais s’embêter ; quand ta « maman » fait les pavés et qu’ils peuvent pas bouger tu leur lis une histoire. Tu écris avec une plume d’oiseau ? Tu nous fais rêver, moi j’ai regardé la lune cette nuit, c’est une buée dans le ciel. Est-ce que tu connais les disques de Peter Bowman et de Keith Jarett ? Ils sont beaux, on aime les écouter. Tu dois avoir une grande maison avec un grand bureau pour écrire et même un jardin avec beaucoup d’animaux mais pas de salades, tu as pas le temps de les faire pousser, tu peux pas tout faire... Nous t’envoyons un gros bisou, merci et on t’aime bien. Toute la classe

Lecture de poèmes de Jean Joubert

Tu es ce corps et l’ombre de ce corps et l’ombre de cette ombre cette ombre encore infiniment

jusqu’à ce centre de lumière où se confondent le corps et l’ombre toutes les ombres et tous les corps. * Quelques visages demeurent comme reflets sur l’eau de ceux qui vers nous jadis se penchèrent, pour nous parler, pour chercher dans nos yeux un accord, une promesse

- si clairs, si nets que l’on s’étonne de ce ciel vide entre les arbres et, sur le pont, de la seule poussière.

D’autres encore tremblent par temps de brume, se brouillent, se disloquent, insaisissables presque : ombres d’ombres pour nos regards.

Et tant d’autres nous abandonnent, mêlés, sans nom, au plus noir de la terre.

Pour eux nous n’avons plus ni lampe ni mémoire. * Christian Saint-Paul reçoit Didier THURIOS, voyageur, écrivain, poète, chanteur de rock’nd roll.

Il se décrit ainsi : une enfance tarnaise à taper dans un ballon rond, construire des cabanes dans les arbres, cracher des poèmes et parcourir d'un œil avide les planisphères. La musique plus tard, chant et guitare, surtout le besoin impérieux de jeter des passerelles entre littérature et riffs rock and roll. Mais c’est le voyage qui lui rendra le véritable plaisir des mots. D’abord l’Europe et le Maghreb, l’Amérique du sud et l’Asie du sud-est, le sous-continent indien, l’Asie centrale et le Moyen-Orient, l'Afrique... Ses vagabondages, ses immersions, ses exils volontaires, sans but ou défi à relever, donneront naissance à des carnets de route, poèmes et témoignages du monde : "Désorientales" (Le Manuscrit), "Echappée, poèmes nomades" (L’Harmattan), "Vents arabesques" aux éditions Le solitaire.

En 2012, il a reçu le Prix de Poésie des Gourmets de Lettres, sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il vient de terminer un nouveau livre, une lettre dédiée à sa mère « Aussi sacrée que le Gange » qui sera publiée aux éditions Autrement.

« Désorientales » est le récit d’un voyage d’un an avec sa femme et sa fille. Le voyage, dit-il, c’est une injonction, un besoin d’exprimer un ressenti et de garder une trace et la meilleure trace, c’est quand même le livre. Je n’aime pas la photo, avoue-t-il. Elle ment un peu la photo. C’est juste vital, poursuit-il, ce besoin d’aller me confronter à d’autres mondes, à d’autres consciences, à d’autres morales. Je prends des congés sans solde et je dégage ce temps qui est juste salvateur. Mes voyages ne nécessitent pas beaucoup d’argent. Ce sont des voyages de pauvre, souvent semi-ascétiques dans des contrées lointaines. « Echappée (poèmes nomades » a été publié par L’Harmattan dans la collection « Poètes des cinq continents ». Ce sont des poèmes de voyage, de l’Inde à l’Europe. Ces voyages se font en immersion totale avec les gens des pays traversés, avec leurs moyens locaux de déplacement les plus économiques. Encore une fois, c’est un voyage de pauvre. Le problème de la langue n’en est pas un. Ce n’est pas le langage qui prime. La communication passe par le regard, par un sourire, par une main sur l’épaule. C’est une communication quasi universelle. Didier Thurios est quelqu’un qui a trouvé les moyens d’aller à la rencontre de l’humanité. Les différences auxquelles nous sommes confrontés, juge-t-il, nous permettent de casser nos certitudes, nos vérités. Il y a d’autres vérités. Chaque voyage est un voyage initiatique. Nous apprenons toujours de nous, même après de multiples voyages. C’est ce qui compte en fait. On s’améliore. On se pose les bonnes questions métaphysiques existentielles et l’on peut juger si l’on est en phase avec soi-même. On trimballe toujours toutes ces interrogations philosophiques. L’initiation se fait par paliers. On ne voyage pas, on est voyagé. On apprend de soi. Le quotidien dans cette forme de voyage pauvre est souvent compliqué. Les trajets sont longs, souvent harassant. On ne sait parfois où dormir. On met le corps et l’esprit en contrainte. Et forcément on découvre. On apprend aussi des côtés noirs de nous, que l’on ne soupçonnait pas. On est un apprenti en voyage. On devient certainement meilleur, sans être sage, cette notion de sagesse m’ennuie. On parvient même à se pardonner ; on s’améliore humblement dans son humanité.

Lecture d’extraits de « Echappée ».

INDE

Excepté

Excepté la fixité des choses souverainement appesanties, la lumière posée sur la pliure des jours et d’obséquieux palétuviers à caresser la vague, sauf le miroir lunaire dans les yeux de la mer comme coulées de lave sur le corps des volcans, moins d’excentriques poissons irisés de corail et d’improbables orgies de l’œil dans le vert de la jungle, excepté l’exceptionnel il reste trois fois rien il reste nous baignant dans le soleil.

Havelock island, Andaman, mars 2004 * Manque d’avoir

Devant nous l’absence de traces ivresse horizontale des profondeurs, pas à pas inventés des jours qui croissent décroissent décident parfois ;

Le temps présent absolu conjugue d’aléatoires nuits sans tain à ces jours incertains nous marchons dépouillés sur le ventre du monde ;

Il faut manquer d’avoir pour ne pas manquer d’être au luxe d’être pauvre l’immanence des choses effleurée de nos doigts, des citadelles à prendre que nous cueillons.

Chennaï, Inde, avril 2004

* Souviens-toi

Souviens-toi des coulures du soir quand les derniers spasmes secouaient la ville, arabesques oblongues qui dansaient sur la dune, l’haleine chargée du fleuve sa courbe sensuelle, il faudra que tu te souviennes la terrasse où claquaient des tablas et saignait un sitar, ces ruelles sombres et torrides gorgées comme des fruits mûrs et de ces ghat brûlants abandonnés aux âmes, il faudra que tu te souviennes, les morts piquaient nos yeux jusque tard dans la nuit et nous ne dormions pas, l’air était si épais, nous regardions les barques glisser entre les corps et nous étions heureux souviens-toi…

Bénarès, Inde, mai 2004 * Momo shaphali thupka gyathuk chowmein exhalés de la petite rue aux échoppes brinquebalantes dont on ne sait par quel miracle elles tiennent encore debout gargotes de poupées la tête inexpressive mais néanmoins amicale de la vendeuse de thé au croisement cinétique d’exhalaisons nocturnes nous couperons par le brouillard des pentes fildeféristes * Là-bas résonnent les oraisons funèbres les cloches teintées mâtinées de la bienséance coutumière le cor annonçant la curée et quelques basses messes qu’il sied à tout un chacun de ne point manquer là-bas réside le pouvoir incontestable de majorités effectives gorgées de silencieuses paroles * Tout cela semble si éloigné si indéfinissable je sais à présent où descendent les ombres reposent de furtives étoiles trajectoire fulgurante de fleurs fanées ne pas dévier je ne dévierai pas de la course aléatoire des astres * Darjeeling, Inde, juillet 2004 * A propos de Bénarès, Christian Saint-Paul évoque la figure de Chantal Maillard, poète espagnole de Malaga qui a longtemps séjourné aussi à Bénarès et qui en a aussi rapporté un livre de poèmes : « Hainuwele y otros poemas » (Tusquets editores, 16 €). En mai, poursuit, Didier Thurios, à Bénarès, on procédait à la crémation de cinq cents corps. Il est impossible de ne pas se poser de questions philosophiques par rapport à la mort. C’est une ville qui chamboule, qui attire. Autour d’un bûcher, je n’ai jamais vu quelqu’un pleurer. La mort est gaie. On voit des vieux qui ont traversé le pays à pied et qui, assis en tailleur au bord du Gange, attendent la mort. C’est pour eux un gage d’avenir meilleur. Maurice Blanchard a écrit « La poésie et la vie sont intimement nouées ; le poème écrit le poète. » Cela correspond à la posture de Didier Thurios. Ecrire un poème est quasi physiologique. « Pour écrire un poème, il faut recommencer sa vie, toutes ses vies » constatait Blanchard qui, poussait cette conclusion à son paroxysme puisqu’il avouait : « si j’écris, c’est pour ne pas me tuer. C’est ma transfiguration à moi. » A cela, Didier Thurios ajoute cette pensée de Marcel Jouhandeau : « vivre, c’est naître sans cesse. »

Lecture d’extraits de « Vents Arabesques / De Smyrne à El Fayoun ».

TURQUIE

EGRIDIR

Vingt-trois ans déjà et le souvenir diffus d’un séjour hors du temps. Têtes de pêcheurs taillées à la serpette, poissons exubérants et le calme plat surtout, cette impression que rien ne pouvait véritablement bousculer les lieux. Peu de choses ont changé, comme si l’eau douce et un vent irascible avaient bouté les promoteurs jusqu’à la côte... Main fermée posée sur l’onde, la presqu’île guette la moindre brise, escortée de canards au sillage parfait. Toujours ce turquoise sidérant à perte de sens, à contre couleurs, parfois ces barques multicolores à la coque tremblante n’attendant qu’une œillade mouillée du pêcheur pour aller s’égailler. Gosses ruisselants et piailleurs fracassant en splatches assourdissants le grand silence blanc.

Puis soudain, à écorcher l’âme, le souffle du muezzin,

à la bascule du jour. ** La nuit un vent frontal sème de vastes araignées à la surface du lac. Toute une vie qui s’agite au royaume des ombres, un monde parallèle qu’on devine et qu’on frôle, dans le meilleur des cas, mystérieux et hermétique. Même le contour des montagnes semble osciller, se détacher du halo céleste. Comme si les éléments, pris d’une espèce de pudeur magnétique, ne s’autorisaient plus dorénavant que le mouvement nocturne, fermaient rageusement, définitivement la porte à l’entendement. ** Moiteur. J’entends au loin une musique tirée du fond des âges, racée, élégante, le pépiement facétieux des sous pentes, chaque bruit, chaque son touche à vivifier l’âme, chaque péripétie du jour réveiller l’ombre de mon ombre, me désempêtrer de mes peaux, réenfanter celui qui dormait il y a peu dans un clair-obscur.

Mue. J’entends au loin la musique dans le dedans, notes récurrentes et enfouies sevrées d’oreilles, cet autre moi délesté d’auditoire, de fenêtres à franchir et d’océans à rêver, de sentiers à convaincre.

Peau éponge. Corps girouette aux quatre vents. Un rien suffit à ça. Sortir de soi. Renaître à soi. Retrouver le mouvement. Aboutir. *

SYRIE

ALEP

Citadelle pendue aux lèvres de ciel des pigeons écrèment le parvis soyeux des mosquées, il n’y a plus guère d’ombre que dans l’âme humaine.

Fraîcheur fugace des souks, au coude à coude mules et Toyotas braient d’une même impatience, l’histoire a creusé des ravines sur la peau parcheminée des vieillards (les femmes elles-mêmes résident à mi-chemin).

Fourmilière humaine agitée de toutes parts, l’ostentatoire est de mise, des oraisons d’épices et de baklavas, fumées obliques de kebabs, bijoux découpant la poussière sage des ruelles…

Percement épisodique de lumière. Des gosses ployés happent de frêles instants d’accalmie, parviennent à s’enfuir l’espace d’un regard.

On se perd dans les limbes d’une aurore parallèle. * Al Raqqa

Comme si la terre en lambeaux avait sassé la lumière, si les couleurs s’étaient diluées dans l’Euphrate.

Il n’y a plus de contraste ne subsiste qu’une ébauche de ville, l’esquisse avortée d’un semblant d’avenir.

A trois heures de l’après-midi pas l’ombre d’un sursaut, les humains ont quitté les murs pour d’autres chimères, emportés eux aussi par un long fleuve d’ennui.

Le temps manque d’assurance. * Vers Deir Ez-Zor

De part et d’autre l’Euphrate jette des langues de verdure, coups de canif dans le djebel aux teintes silencieuses.

Que l’on s’écarte à peine de la rive et le désert reprend ses droits.

Temps de révolte, temps de récolte. Femmes chevauchant de minuscules ânes bâtés émergeant des chemins, bariolées et opiniâtres.

Quelques enfants pouilleux assis sur le cuivre du pisé. * Le désert est une mer où se mirent les âmes on y trouve des humains qui n’en ont plus trop l’air des vivants au regard bleu qui parlent aux étoiles plus attachés au vent que des ailes d’oiseaux, il est des hommes hors espace hors du temps que les sirènes plastiques n’ont pas su démembrer, plus amoureux du ciel qu’une pincée de nuages les Bédouins se rappellent le sel des caravanes les soieries de Lanzhou et les vins libanais les épices des Indes et les brocarts de Perse, il est des hommes debout qui du matin au soir ne désirent rien d’autre que contempler les dunes. * LIBAN

A Baalbek, ceux qui consomment du voyage comme une boisson gazeuse, (ceux qui ont vu avant de voir, ceux qui savent avant de savoir, les rois de l’ellipse et du condensé, du trois en un et du résumé, ceux pour qui cabotage ou flânerie sont des mots obsolètes, les boulimiques de visas, les sourds et mal voyants, ceux qui élaborent échafaudent développent tranchent assènent enseignent directivent, les champions du survol et de la glisse, ceux qui pensent que l’élégance est forcément une question de vestimentaire, les fashionables high-tech avec en guise de doudou mobile computer Ipod, les vingtenaires surdiplômés, internetisés, science infusés, les vieux cons faussement empreints de sagesse, les aventuriers de la charentaise, ceux qui tiennent la Terre dans leurs mains jusqu’au jour du cancer, ceux qui ont oublié de ne pas oublier qu’ils sont faits – aussi - d’urine et de merde, ceux qui ne voient dans l’autre que des sparring-partners, qui passent à travers ou qui rebondissent, les fous de la performance et du record auto homologué, les héliocentrés égocentrés nombrilisés, ceux qui n’ont pas appris à douter, d’autres encore, il y a tout ça en raccourci sur les routes du monde, plus quelques types un peu en colère qui persistent à croire qu’il reste encore du rêve et de l’amour à moudre) ne se bousculent pas au portillon. * Peut-être en filigrane derrière l’aube insoumise ce point cardinal sur la carte du souvenir, le pouvoir d’émerveillement. Ce sentiment de liberté ne nous est pas inconnu, il suffit de le puiser au delta de l’enfance, avant la grande dilution.

L’errance nous restitue. * JORDANIE

Le désert n’est pas le désert. Celui dont je parle n’est pas l’autre, l’absence de tout, le vide révolté soufflant sur des braises mortes. Le vrai désert, ce qui nous ravine et nous déconstruit, c’est l’oubli du temps présent, l’incertitude d’être.

Chercher l’issue ne dispense pas de tolérer la tenaille du temps. Ni de souscrire aux vents arabesques. * EGYPTE

LE CAIRE

Tour du Caire

Je suis allongé sur le dos, quelques morceaux de verre dans les trouées d’un gommier, des perruches caméléon crachées en pointillé et un busard audacieux qui brasse l’air tel un ventilateur de chambre, je perçois par instants des klaxons venus du pont de Zamalek, la tour du Caire ne va pas tarder à masquer le soleil, je dois être là depuis plusieurs heures, immobile et souriant aux trouées de l’arbre, dans la cacophonie des volatiles, dans la chlorophylle de ce parc dont j’ai sauté les grilles, parfois mes yeux se brouillent inexplicablement, je ne bouge pas d’un cil de peur que ça s’arrête,

et je pense à ces perruches qui l’air de rien ont compris tout ça depuis longtemps. * A l’évocation d’Alep, l’émotion est forte et tous les participants à l’émission de radio ont une pensée fraternelle pour le peuple d’Alep.

Didier Thurios continue ses explications. J’ai retrouvé par rapport à l’Inde plus d’humain. En Inde, c’est plus compliqué d’entrer dans une maison, d’y être accueilli. Au Moyen-Orient, c’est immédiat. L’hospitalité est incroyable. Ces peuples sont magnifiques. Et le désert renvoie à soi-même. Le désert parle de toi, tu le ressens très fort. A Raqqa, chez des gens adorables qui m’avaient reçu, avec lesquels j’avais conversé et bu toute la nuit, au matin, j’ai eu une surprise : mon hôte me dit en me montrant ses beaux enfants qu’ils auront bientôt l’âge de franchir la frontière avec une belle ceinture autour de la taille pour les Américains ; et il lui ressert un verre de whisky. C’était une famille du Hezbola prête à sacrifier ses enfants. Et il y avait beaucoup d’amour entre les enfants et leurs parents. Choquant ! Le voyage, c’est ça. Moi, j’étais accepté parce qu’ils sont curieux de nous, occidentaux, curieux de l’étranger, et toujours hospitaliers. C’est un pilier de l’Islam, l’hospitalité. Je l’ai connue avec les Talibans. Ce contraste fait partie de l’enseignement du voyage. La poésie dénonce et transcende ce que le voyage nous montre.

« Je reverrai le jour, car je tracerai inlassablement le chemin » certifiait Maurice Blanchard. Didier Thurios va repartir et tracer inlassablement son chemin. Nous saurons le retrouver pour lire ses carnets de route. |

|

15/12/2016 22/12/2016

|

Christian Saint-Paul reçoit la soprano d’origine sévillane Sandra Hurtado-Ros et le compositeur Gérard Zuchetto. Gérard Zuchetto est un interprète de musique médiévale spécialisé dans les chansons des troubadours occitans des XIIe et XIIIe siècles. il est aussi compositeur et parolier, et auteur d'ouvrage sur les troubadours. Depuis ses premiers enregistrements en 1985, Gérard Zuchetto se base sur les manuscrits médiévaux et dans les sonorités des instruments anciens reconstitués, tels : ûd, citole, guiterne, psaltérion, Vièle à archet, rebec ou organistrum. les ornementations de la musique vocale et des créations musicales originales (quand les poèmes n'ont pas de musique) pour interpréter et reconstituer les chansons des troubadours. Avec les musiciens qui forment Troubadours Art Ensemble, Gérard Zuchetto donne de nombreux concerts en Europe (France, Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, Pologne, Hongrie, Estonie, Slovaquie, Suède…) ou au Moyen-Orient (Tunisie, Irak, Jordanie, Syrie…) ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Après avoir créé et dirigé le CREMM-Trobar Na Loba de Pennautier, il a fondé l'association Trob'Art Productions et le label discographique Troba Vox, consacrés à la diffusion de l'art des troubadours. Il crée plusieurs festivals dont "Terra dels trobadors" en Catalogne et "les troubadours chantent l'art roman" en collaboration avec la région Languedoc-Roussillon. En 2010, avec Marisa Galvez, il initie un programme consacré à l'interprétation des troubadours "Performing Trobar" en collaboration avec le Department of French and Italian de la Stanford University of California. Il est l’auteur de deux anthologies et d’un CDRom consacrés au Trobar, "Le livre d'or des troubadours" et "Terre des troubadours" (éditions de Paris), de La Troba, la grande anthologie chantée des troubadours(2007-2011) et de plusieurs autres enregistrements CD ainsi que de films pour la télévision. Ses publications : Gérard Zuchetto Camins de Trobar Vol. 1 - 2 - 3 Editions Troba Vox, 2013 Gérard Zuchetto Terre des troubadours Les éditions de Paris 1996 (ISBN 2905291567) Gérard Zuchetto Terre des troubadours CDROM, Éditions Presses du Languedoc Multimédia(distr. Studi - Le Seuil) 1998 Gérard Zuchetto et Jörn Gruber Le Livre d’or des troubadours, Éditions de Paris-Max Chaleil (dist. Harmonia Mundi) 1998 Gérard Zuchetto About Trobar and the troubadours, Éditions Troba Vox-Stanford University, 2010. Gérard Zuchetto - Articles dans les revues «Esprit du Sud Ouest» ; «Histoire médiévale, «Cathare magazine», « Verdon ». * Dans une interprétation expressionniste et colorée, Sandra Hurtado-Ròs enflamme les cansos des troubadours et les chants séfarades. Son album « Otra Mar Sephardic and Troubadours songs » a marqué fortement le public. Dans cette création, avec sa passion intense pour la mélodie, elle nous offre dans la clarté diaphane de son timbre de voix le chant profond de son Andalousie natale. Les chansons séfarades sont des monodies issues de la musique populaire en vogue dans les communautés juives installées en Espagne depuis l’Ancien Testament et jusqu’en 1492, époque de la chute de Grenade et du début de la Reconquista. Ces ballades, qui ont été colportées en Méditerranée, Turquie, Maroc, Bosnie, Grèce ou Bulgarie, sont en Ladino, vieux Castillan, et chantent le quotidien d’un peuple déraciné. Aujourd’hui elle vient présenter deux nouveaux albums : Se canta... de la prima a Nadal ( 1 CD digipack avec livret réf. TR046) Sandra Hurtado-Ròs, chant Pour redécouvrir le répertoire traditionnel des chants de Noël occitans et catalans, un hommage au travaux de Cécile Marie et de Françoise Dague. Navidad villancicos populares de Andalucia (TR009) Dans cet album elle retrouve les chants traditionnels de l’Andalousie mais elle les interprète en ne les hispanisant pas, selon sa propre expression. On remarque dans les deux CD la similitude de thème, celui de Noël bien-sûr, mais aussi la similitude des instruments. Il en résulte un cousinage troublant. Diffusion d’extraits des deux CD. Des concerts seront donnés avec les Chants de Noël occitans et catalans dans l’Aude les 16, 17 et 18 décembre 2016. * Christian Saint-Paul dit à Gérard Zuchetto le plaisir qu’il a à diffuser des extraits du CD « Les Poètes du Sud » lors d’émissions pour illustrer de façon sonore nos poètes occitans et méditerranéens comme Bardou, Bousquet , Rouquette etc. "Poètes du Sud", ce fut une création originale Troubadours Art Ensemble, en avril 2012, donnée au Théâtre-Scène Nationale de Narbonne ; un spectacle pluridisciplinaire consacré à la poésie occitane en Méditerranée avec la mise en scène, musique, paroles et danse... de grands textes fondateurs de la pensée du Génie d'Oc (Troubadours, Maquam, Jacint Verdaguer, Ausias March, Charles Cros, Pierre Reverdy, René Nelli, Joë Bousquet...). Cette fois, c’est du CD : Oda a Montsegur ( 1 CD digipack avec livret réf. TR045) texte de René Nelli (oratorio), musique de Gérard Zuchetto, qu’il vient parler. Le grand poète, philosophe et historien du catharisme, René Nelli (1906-1982), nous a légué une œuvre majeure avec son Oda a Montsegur. Ecrit en vers composés sur l’alternance de pentamètres et d’hexamètres, ce récit est une ode à la liberté à travers l’évocation du Château de Montségur, des hérétiques cathares et de « l’âme occitane ». C’est une œuvre intemporelle qui traduit le tempérament bouillonnant de cet « occitaniste » de la première heure. Aujourd’hui, Gérard Zuchetto et ses amis musiciens ont choisi de rendre hommage au poète en mettant en musique ses textes de façon vive et colorée. Pour cette création, Gérard Zuchetto a dû d’abord entrer dans le costume de l’auteur. Car la poésie, en principe, n’a pas besoin de musique. C’est pourquoi il faut l’aborder avec beaucoup d’humilité. Le compositeur se réjouit de ce que le CD ait été très bien accueilli. Or, l’œuvre poétique de Nelli aujourd’hui est très peu lue. Et cette création va donner une nouvelle force à cette œuvre. Ce fut la même chose lorsque Paco Ibanez a remis les poètes espagnols au centre de la poésie à notre époque. Zuchetto lui, a chanté les poètes occitans, espagnols et italiens. Diffusion d’un extrait d’Oda a Montsegur. * Gérard Zuchetto précise que ses éditions Tròba Vox est un label indépendant dédié aux productions de Troubadours Art Ensemble et à la création poétique occitane en Méditerranée. Dans le cadre de Tròba Vox il vient présenter trois ouvrages. « alenadas » respirations de Jaumes Privat, 90 pages, bilingue français occitan, illustrations de l’auteur, 15 €. Jaumes Privat est né à Espalion (Aveyron) en 1953. Ses premières poésies remontent à 1968 : en français, dessinées, peintes. En 1970, il passe à la langue d'oc à la suite d'une rencontre avec Roland Pécout. De 71 à 75 il vit la période militante de Lucha Occitana. Il continue à écrire et à peindre, mais refuse la publication. Il écrit des chansons pour les groupes Cardabèla et Ara. Il arrête d'écrire de 75 à 82, année où il expose pour la première fois des peintures à la Mòstra del Larzac. Cet événement est lié à sa rencontre avec Félix Castan, animateur de cette importante manifestation artistique et pilier de l'occitanisme contemporain.

En 83, Privat publie pour la première fois des poésies dans les revues Òc et Jorn. Dans la même année, il rencontre Bernard Manciet dont le soutien « sans faille » le pousse à créer, bien qu'il continue à rester en marge de l 'édition. Dès ce moment, Il multiplie les présences comme plasticien et comme poète, en passant de l'exposition au happening. À partir de 1995 il commence à fabriquer une série de livres d'artiste reliés à la main (los Faisses) qu'il réalise dans son atelier de la Taillade. En 1996 il publie son premier recueil de poésie, Talhs, à Jorn. De novembre 1997 est le spectacle Cantas de luna e de pèiras, dont il est l'auteur et l'un des acteurs. Les critiques les plus compétents de l'aire occitane ont donné d'importants témoignages et lectures de son œuvre. Privat collabore avec des articles et des textes de création aux principales revues occitanes. Il a en outre dirigé Poesia Occitana Contemporània (1940-1990), numéro spécial de la revue catalane Reduccions (1991). Il écrit aussi des textes pour des compositeurs de musique contemporaine comme Nicolas Wohred (Ascla del jorn, 2003), et poursuit sa collaboration avec le chanteur Luc Aussibal (CD Ici-même, 1996, et Dedins, 2003). Il effectue son passage en l'an 2000 en Éthiopie. La découverte de cet ailleurs le conforte dans l'exploration de l'aicí-mai (ici-encore-ici-ailleurs) qu'il déplie et déploie en mots, en bois et en peinture. Dans « alenadas » Jaumes Privat poète artiste peintre a illustré ce livre qui, comme tous les livres de ces éditions, est un véritable livre d’artiste. Lecture d’extraits. mouvements vers la vile, dans le matin encore obscur. lentement ils commencent à marcher.et les chants s’élèvent, les échos des prières, les hauts-parleurs à la musique aigre. Les voix des hommes, les poids-lourds dans la côte raide. un bruit, non, le monde. le sommeil t’abandonne, tu as froid, le jour s’ouvre. * tu parlais dans une langue que je ne comprenais pas. sur tes mains je comptais les points bleus, les croix - points et croix en croix - . le café que tu avais apporté était trop sucré. deux mouches y nageaient. puis tu nous as donné du pain, nous l’avons partagé. au-dessus du toit de fer ondulé il y avait le ciel, le ciel. * « Coma un aubràs estrifat per l’auristre / Leberon Comme un Arbre déchiré par la tempête / Lubéron » de Roland Pécout, en occitan, français, italien, anglais, 83 pages, 15 €.

Né en 1949 à Châteaurenard de Provence, où il passe son enfance, Pécout vit ensuite en Bourgogne, dans le Jura et dans la région lyonnaise. À l'époque de mai 68, il oscille entre Lyon et Paris et passe ensuite à Montpellier, pour poursuivre ses études (lettres, histoire de l'art, linguistique). Comme on peut le lire dans une note biographique, « il travaille dans trente-six métiers en préparant celui qu'il s'est choisi : l'écriture ». En fait, depuis 1978, Pécout fait profession d'écrivain en occitan et en français et de journaliste indépendant. Il collabore à la presse écrite et parlée, et il a signé des réalisations vidéo. Sa vocation pour le voyage l'a conduit à plusieurs reprises jusqu'en Extrême-Orient, expérience qui l'a marqué en profondeur.

Sa production écrite est riche et variée. On peut citer notamment Avèm decidit d’aver rason (4 Vertats, 1969), les deux récits de voyage Portulan I. Itinerari en Orient (Vent Terral, 1978) et Portulan II (Tarabuste, 1980, Prix Méridien 1981), et Mastrabele, recueil de poésies édité en 1999. Lecture d’extraits. Le lent parcours qu’ont fait les hommes écrit l’espace. Ici ou là, les hameaux sont devenus sable, le sable fleurit les hameaux,

quand le sulfate sur les treilles, le grès d’un mur, et l’alchimie qui les lie, bientôt se réveillent quand luit l’Etoile du Berger.

Les mutations qui nous traversent, à chaque instant nous hanteront. Bientôt la sève sèche ou verse, et se séparent les essaims.

Insecte que broie le rouleau quand on l’a vidé de son miel, le pauvre chardon ascétique s’illumine dans le soleil. * Aux défilés de terre d’ocre, Genèse aux viscères ouverts, la Cité en couleur se glisse, la nuit en rêvant du Désert.

Lits pierreux, canaux, résurgences, fontaines pour bêtes et gens, apaisent la soif qui consume. Le ciel est tombé dans les sources.

Pourtant, l’eau se fait souterraine, comme à nos actes nous le sommes. Pour me laver des eaux croupies, j’ai plongé aux gouffres anciens. * « Cançonièr d’un temps esperdut Chansonnier d’un temps éperdu » de Franc Bardou, occitan et français, 75 pages, 15 €.

Franc BARDOU, né à Toulouse en 1965, enseignant et poète, écrit en occitan depuis 1989, collabore à la revue Òc. Il est depuis 2011 le rédacteur en chef de la revue Gai Saber. Auteur d’une thèse de doctorat sur l’œuvre et la pensée de René NELLI (1907-1982), il est membre de l’Académie de Jeux Floraux de Toulouse et l’Acadèmia Occitana. Auteur de recueils de poèmes tels que Filh del Cèrç 1995), prix Paul Forment 1996, Cant del Cèrç (1996), La crida (2003), Atlàs londanh (2006), L’arbre de mèl (2010), et d’un manifèste littéraire consigné par les écrivains de sa génération au sein du Mouvement descobertista (1998). Sa pratique poétique, de forme et d’inspiration troubadouresque, s’articule autour du rythme, dans une perspective hallucinatoire ou visionnaire qui ouvre l’imaginaire des textes à tous les possibles. En prose, il a aussi publié deux recueils de nouvelles, D’ara enlà (1999) et Qualques balas dins la pèl (2009), et un roman d’inspiration jungienne, La nuèit folzejada (2003) traduit et publié en catalan en 2004. Lecture d’extraits. à Gérard Zuchetto et Fawzi Al’aiedy VII Les blocs noirs armés de ciments qui pesaient leur douleur de nuit et la clameur du mauvais sort qui répandait ses vanités ne pouvaient éteindre l’espoir.

Dans la terre on avait creusé des trous pour y ranger l’outil et le siècle, trop à l’étroit, y oubliait ses affronts passés sans plus y savoir son espoir.

Trois amis pour l’heure assemblés qui cherchaient parfaite lumière de sons, de mots et d’amour fait, riaient de s’y voir prisonniers, messagers qu’ils étaient d’espoir.

Aucun trou ne descend ailleurs qu’en ton cœur quand l’espoir n’y est plus : pour rire de cage et trépas, frère de lumière, à jamais, chasse des cœurs le désespoir ! * IX

L’aube s’assombrit dès lors que le roi se cache et monte dans les cercles de splendeur aux cimes desquelles est sens, et laisse un peuple en souffrance.

Huit siècles de chagrin, d’oubli, pour que plomb en or se change et, sous un ciel d’amertume, que le feu d’enfer s’éteigne en droit d’être rétabli ?

Huit suffisent, ou davantage pour que mort revienne à vivre de cercueil jusqu’en lumière, et pour que l’ancienne école rappelle Amour ça et là ?

Mort t’est ce qui va sans grâce : toute grâce vient d’Amour. Pour en humer le parfum, t’enivrer de Sa saveur, fais-toi miroir de Sa face !

*** |

|

Jacques Arlet

08/12/2016

|

Profitant de ce que la librairie Ombres Blanches à Toulouse, programme une présentation du livre de poèmes d’Abbas Kiarostami, Christian Saint-Paul, qui invite les auditeurs à se rendre à cette animation, en profite pour rappeler l’excellence du travail réalisé par les éditions érès de Toulouse qui ont publié dans la collection Po&Psy « des milliers d’arbres solitaires » de l’artiste iranien, courts poèmes illustrés des collages de Mehdi Moutashar (840 pages, 20 €). Une émission a été consacrée à cet ouvrage et est toujours accessible sur le site : les-poetes.fr. Poèmes épurés proches des formes du japon et de la chine. Lecture d’extraits. quand je n’ai rien dans la poche j’ai la poésie quand je n’ai rien dans le frigo j’ai la poésie quand je n’ai rien dans le cœur je n’ai rien * dans les vieux souliers de mon enfance toujours se sont dissimulés deux trois ébauches de poèmes * le cerf-volant que petit j’avais lâché au vent s’est aujourd’hui posé sur mon poème * face au joug du temps le havre du poème face à la tyrannie de l’amour le havre du poème face à la criante injustice le havre du poème * sur la corde à linge on a étendu de la neige par ce froid elle ne sèchera pas de sitôt la neige * le corbeau noir se regarde avec perplexité dans le pré couvert de neige * Christian Saint-Paul reçoit son invité le Professeur Jacques Arlet , professeur émérite de médecine de l’Université Paul Sabatier, biographe, écrivain, romancier, qui a consacré de nombreux ouvrages à l’histoire de Toulouse. Membre de plusieurs sociétés savantes, il est Mainteneur de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il vient ce soir parler de « La vie à Toulouse sous Louis XIV » titre de son livre publié aux éditions Loubatières, collection Histoire, 287 pages, 25 €. Christian Saint-Paul explique pourquoi il a tant tenu à réaliser cette émission sur cette période de la cité moundine car, beaucoup d’hommes de lettres, occitans comme français semblent considérer cette époque comme celle du déclin de la ville. Ils la dépeignent comme un temps d’endormissement qui a duré presque jusqu’à la première moitié du XXème siècle ! Or, il suffit de lire le livre de Jacques Arlet pour avoir la démonstration qu’il n’en est rien, qu’au contraire Toulouse fut florissante, et que cette période nous a légués de nombreux chefs d’œuvres. Le 14 octobre 1659, Louis XIV entre à Toulouse par la porte de L'Isle, dans le quartier Saint-Cyprien, et comme l'ont fait ses aïeux, jure devant les huit capitouls de respecter les privilèges éternels de la ville. Le roi est en chemin pour Saint-Jean-de-Luz où il va épouser l'Infante d'Espagne. Il séjourne plusieurs semaines à Toulouse et découvre l'une des plus grandes villes de son royaume. Comme dans ses ouvrages précédents, Jacques Arlet aborde les grands thèmes qui font le quotidien de Toulouse sous le règne de Louis XIV : le pouvoir, la justice, la religion, l'enseignement, le commerce, les arts, ;les grands événements et la petite histoire. L'ensemble compose un tableau vivant de cette période phare de l'histoire de France et de l'influence du règne du Roi Soleil sur l'ancienne capitale du Languedoc. Une plaque de marbre blanc immortalise cette entrée de Louis XIV au 10, place du Pont Neuf à Toulouse. En 1659, Mazarin réussit un coup de maître en alliant la France à l’Espagne qui était la grande puissance de l’Europe. Cette halte à Toulouse avant de rejoindre l’Infante, va durer deux mois et demi. Pour entrer dans Toulouse, Louis XIV comme ses ancêtres rois de France avant lui, doit jurer fidélité à la Charte de la Ville. Ce qu’il fait sans vergogne. Mais le jeune roi, a déjà en lui, les germes de l’absolutisme qu’il portera à son paroxysme. Très vite, profitant de ce que siègent les Etats du Languedoc, il va augmenter les impôts dus à la trésorerie royale. De plus, alors que les Capitouls étaient élus, il va les désigner lui-même. Pendant cette longue période, il va voyager aussi en Languedoc. Dans la ville, cette intrusion des troupes royales va engendrer des désordres. Les toulousains se plaignent des mousquetaires. Un bourreau est assassiné ; un mousquetaire est exécuté pour calmer les ardeurs de la soldatesque. Il faut dire qu’il n’y avait pas de casernes pour les troupes et que celles-ci étaient souvent livrées à elles-mêmes. Louis XIV gracie un condamné à mort que l’on menait au supplice place du Salin, un parricide et un voleur de tabernacles. Toulouse était alors, une ville importante de 30 000 ou 40 000 habitants. C’était déjà une ville très grande en superficie et divisée en deux zones appelées des gardages. Les huit Capitouls se partageaient ces gardages. Toulouse était une ville agricole. Elle nourrissait ses habitants. Sous le Capitoulat, le pouvoir du Comte de Toulouse était assisté des huit Capitouls. Cela était voulu par les Comtes qui pouvaient ainsi s’absenter souvent sans perturbation, la ville étant toujours tenue et administrée par les Capitouls. Ceux-ci étaient élus pour un an, mais pouvaient être réélus. Il y avait quatre pouvoirs à Toulouse : 1 - Les Capitouls ; 2 - Les Comtes de Toulouse ; 3 - Le Parlement ; 4 - Le pouvoir royal et le pouvoir de l’Eglise. Le Parlement rend la Justice mais détient aussi un pouvoir politique puisqu’il doit ratifier les édits du Roi. En effet, ce n’était pas un pouvoir absolu que détenait le Roi, ce qui déplaisait fort à Louis XIV qui avait souffert de la Fronde, et qui avait la volonté de s’affranchir de cette tutelle. Les Capitouls ont à cette période aménagé les locaux nécessaires à leur administration. Ils créent une prison, une tour des archives et même un restaurant. Leur personnel rassemblait deux cents personnes. Le Parlement contrôlait les Capitouls. Mais certains membres du Parlement étaient aussi Capitouls. Les Capitouls étaient, avant le XVIème siècle dans l’ensemble protestants et le Parlement catholique. Les Capitouls ont voulu carrèment prendre le pouvoir à Toulouse. Le Parlement a alors fait appel à la troupe pour rétablir son ordre, manu-militari. Toulouse est restée alors catholique. Sa voisine, Montauban, elle, est demeurée protestante. A Toulouse, la guerre de religions fut très triste et très sombre. Et il fallut ensuite, restaurer la religion et le XVIIème siècle fut un siècle catholique. La ville fit appel pour orner somptueusement ses églises, à des artistes de premier plan. Et aujourd’hui, elle s’enorgueillit à juste titre de ce riche patrimoine. Sous Louis XIV, il y avait à Toulouse trois justices : la municipale, celle des Capitouls, celle du Parlement et la Justice Royale qui était dirigée par un sénéchal. Par ailleurs, la Trésorerie (l’actuel Temple protestant de la place du Salin) abritait les réserves financières et servait de logement au Roi lorsqu’il descendait à Toulouse. Le Gouverneur et l’Intendant dépendaient de la Couronne. Les Intendants inspectaient, rendaient compte et le Gouverneur, lui, était le Lieutenant du Roi et avait un rôle militaire. Les prêtres étaient jugées par la Justice Ecclésiastique. Cette période sous le règne de Louis XIV fut appelée « L’âge d’or de la peinture ». A Toulouse, l’activité artistique fut remarquable. Les meilleurs artistes vinrent à Toulouse qui leur offrait du travail. Il y eut de grands chefs-d’œuvre. Le Baroque Occitan rayonne. Ce fut une prospérité artistique indéniable. L’influence de Caravage se ressentit fortement. L’Eglise voulait restaurer ce qui avait été détruit et restaurer aussi la piété catholique. Cette période a vu aussi la disparition de la Navarre comme Royauté. Henri IV était Roi de Navarre avant d’être Roi de France. Quand il dît sa messe à Paris, il devint Roi de France et de Navarre, tout allait bien. Or, la Navarre était un refuge de Protestants autour d’Orthez. Ils mettaient la main sur les églises et les transformaient en temples. C’est, du reste, encore un lieu de protestantisme. Ceci déplaisait à Richelieu. En 1623, il se rend dans la Navarre avec Luis XIII et fait disparaître la Navarre comme entité propre. Toulouse, sous Louis XIV, c’est une période prospère pour l’économie. La ville fournit avec ses nombreux moulins sur la Garonne, la farine à toute l’Europe. Elle œuvre aussi dans la métallurgie mais c’est surtout une cité commerciale. Toulouse tournait le dos à Paris et son activité s’adressait à l’Espagne. En réalité, c’est vers l’Espagne que Toulouse a toujours été tournée. Tout ce qui arrivait d’Espagne passait par Toulouse, le plus souvent par voie fluviale. De plus, les bois des forêts d’Ariège arrivaient aussi à Toulouse par le fleuve, par bordage comme on l’a pratiqué ensuite au Canada. Même les marbres des Pyrénées étaient transportés sur radeaux le long de la Garonne. Le fleuve rendit riche le port à Saint-Michel. Pour aller en Espagne, à l’inverse, il fallait aussi passer par Toulouse. Des milliers de mulets pour franchir les Pyrénées circulaient dans les deux sens. Cette richesse est également une richesse intellectuelle. Toulouse a son académie savante. On considère qu’elle a commencé en 1323. Les troubadours étaient florissants. L’Académie des Jeux Floraux créée par Louis XIV comptait 35 fauteuils. Elle fut longtemps l’apanage des magistrats. De nos jours, elle compte 40 fauteuils et elle promeut la poésie et la littérature. Sous Louis XIV les opéras deviennent à la mode. La musique est partout. Toulouse donne ses premiers opéras dans la salle du Jeu de Paume, rue Montardy, à l’emplacement du cinéma actuel Utopia. La danse n’est pas oubliée. Le Mainteneur Jean-Pierre Lassalle a trouvé dans le fonds de la bibliothèque municipale de Toulouse, l’argument de deux ballets joués à Toulouse au XVIIème siècle. Le premier « Pour le ballet du bureau d’adresse » mettait musique et danse dans ce fameux bureau d’adresse qui mettait en contact les gens en recherche de personnel ou d’objets utiles. Le deuxième intitulé « Ballet nouveau du mariage de Panurge » fait surtout référence à la question du cocuage. En voici un extrait : Si tu veux entrer dans la danse Du nombre infini de cocus Prends-moi quelque Beauté qui gagne force escus, Et tes Cornes feront des Cornes d’abondance... En conclusion, le pouvoir royal n’a pas endormi Toulouse. Les Facultés du XVIIème siècle sont brillantes. L’Hôpital de La Grave est un très grand hôpital. A l’Hôtel Dieu, les soins sont gratuits et on accueille les étrangers dans les mêmes conditions. Il y avait une Ecole Royale de Chirurgie. Quand elle fut supprimée sius la Révolution, médecins, chirurgiens et pharmaciens ont créé une Ecole de Médecine avec beaucoup de courage et avec leurs propres deniers. Le livre de Jacques Arlet comporte in fine une liste des Toulousains remarquables de cette époque et la liste est longue ! Pour ne pas les oublier et savoir ce que Toulouse leur doit, il faut lire « La vie à Toulouse sous Louis XIV » un livre écrit dans une langue claire, facile, qui se lit comme un bon roman. |

|

01/12/2016

|

Christian Saint-Paul, en préambule, cite Max Jacob qui déjà en 1922 écrivait dans son essai « Art poétique » : « la poésie moderne saute toutes les explications. La poésie moderne est une preuve qu’en matière de poésie, la poésie seule importe.» Plus tard, Max Jacob dans ses « Conseils à un jeune poète » poursuivra : « Les idées n’ont rien à voir avec la poésie : c’est l’inexprimable qui compte. » Pour lui, la poésie était l’art de transformer les idées en sentiments. La poésie est un humanisme comme l’ont assuré des poètes comme Meschonnic ou Pierre Emmanuel qui à la fin de la seconde guerre mondiale, affirmait : « Être poète, c’est d’abord être un homme. C’est assez dire que la poésie, comme tout effort humain véritable, doit être progrès de l’homme dans son futur, donc prophétie ». Les prophéties, nous les découvrons dans les livres qui sont signalés dans cette émission : Daniel Martinez, ce poète et plasticien qui dirige la revue Diérèse et les éditions « Les Deux Siciles » fait paraître aux éditions Le Lavoir Saint-Martin, « Le Temps des yeux », préface de Bernard Demandre, 118 pages, 20 €. De la belle ouvrage, de la belle édition, grand format, mise en page parfaite, texte aéré pour une lecture agréable, dessin de couverture de Pacôme Yerma qui nous entraîne d’emblée dans un univers onirique où se révèlent les prophéties, cette succession de poèmes qui, comme le voulait Ramuz, immobilisent l’espace et le guérissent de sa maladie qui est le temps. « Vision de l’instant, espace d’un regard, voire théâtre des yeux » nous dit le préfacier. Le bonheur est présent dans ces poèmes, dans ces « Lettres à Gaëlle » sa fille. L’auteur s’était ouvert à Christian Saint-Paul de ce bonheur quand il a fondu sur lui, mais le retenir dans le poème, est encore un autre bonheur. Il semble qu’un Martinez nouveau soit arrivé, et du meilleur crû. « Le Temps des yeux, comme pour tenter de garder en soi et dans l’extension de tout cette sorte de grandeur qui nous établit dans la vie, dans ses menées, ses mille et mille nuances où se concentrent nos tensions et se réconcilient nos turbulents antagonismes. S’il se peut, en réanimant l’image dans sa fuyante matérialité, à l’envers du voir, justement » précise l’auteur. Lecture d’extraits. [ ...] Ses cheveux châtains lui flottent sur le front Gaëlle rêve des ondulations de la mer venues s’époumoner sur les rochers de mon enfance elle partage mes souvenirs ceux de longs murs au bord des chemins

par-dessus lesquels on voyait des oliviers puis des femmes aux yeux brillants en ramasser les fruits sur de vastes draps de couleur pour les replier ensuite ils ont l’étrangeté de corps vivants ces oripeaux d’Ouranos

à ce moment de la nuit aussi pleins de nous-mêmes et si peu maîtres de ce qu’éveillent la respiration cellulaire l’universelle mouvance

dans les échancrures de l’horizon redécouvert

* Avant de présenter les derniers numéros de la revue Encres Vives, Christian Saint-Paul revient sur un livre de poèmes de Michel Cosem, qui dirige cette revue et les éditions éponymes. Il s’agit de « L’Encre des Jours » aux éditions Alcyone, 85 pages, 20 €, avec un commentaire en 4ème de couverture de Gaëlle Josse et un dessin acrylique et encre de Silvaine Arabo. Tous ces poèmes sont des regards intenses et souvent des louanges à des lieux familiers, ou que traverse notre poète, au cours d’incessantes promenades « au pays de la poésie » comme il le nomme lui-même dans la dédicace à Saint-Paul. Le lieu est un élément vivant de la poésie de Michel Cosem. Il a du reste, créé une collection « lieu » aux éditions Encres Vives et qui thésaurise aujourd’hui un fonds particulièrement riche, démontrant ainsi que le lieu est une préoccupation essentielle du poète. C’est à partir du lieu que se joue l’histoire, l’avenir ; un lieu n’est jamais vide de sentiments. Il les fait advenir ces impressions qui nous marquent et qui recèlent un sens caché que les mots dévoilent avec innocence. Le langage mieux que l’appareil photographique cerne et fixe le lieu. Lecture d’extraits. Départ/ Departure/ Arrivée/ Retard/ Tapis roulant/ Reflet/ Pause café/ Tête d’imbécile/ Femme voilée pour Alger/ Transport/ Flights/ Boarding/ Parc Auto 1/ Arrivals/ Débarquement : les mots se bousculent et clignotent en rouge en orange dans la pénombre de l’aérogare. On rêve d’une destination : Istanbul/ Taba/ Marrakech/ Kos/ Rhode/ La Valette ou Lanzarote. Et l’on compte le temps qui passe dans l’attente. Départs et arrivées se ressemblent encore faut-il être parti... (Aérogare de Blagnac, Haute-Garonne) * Le pauvre vent sort tout humide de la rue Bayard. Il se heurte à l’immense gare après avoir léché les façades roses aux fenêtres closes et entre malgré les mendiants dans le hall des départs. Tous les trains sont à l’heure. Des moineaux picorent des miettes et se moquent des platanes qui se sont habillés après un hiver nu. Quelques nuages hésitent entre Atlantique et Méditerranée mais veulent quitter l’ennui. Attention au départ. (Gare Matabiau, Toulouse) * Eric Barbier, notre ami poète bibliothécaire de Tarbes, heureux montagnard, attaché pareillement aux lieux, vient de publier aux éditions toulousaines du Contentieux « Ellipses » 58 pages, 8 €, livre d’une vraie originalité, chroniques en forme de poèmes en prose. L’émission « les poètes » en reparlera avec l’auteur au micro de Radio Occitania. Lecture d’extraits. Certains collectionnent des cactées des reptiles des orchidées des discours des ombres des ossements des cartes postales. Lui pour se distraire s’est constitué tout un trésor des vents. De vrais et beaux descendants d’Eole qu’il garde dans d’appropriées vitrines où il peut à loisir les admirer. Cet homme les nourrit d’obligeantes paroles, d’images inédites. Et note leurs noms et origines sur des étiquettes collées sur le verre épais de ses meubles.

Quelques pièces de la collection :

Le Bèn d’Autà (Landes)

Le Drailhets (Aubrac)

Le Mendebala (Pays Basque)

Les Zef de la Muette et Suroît du Bois (Paris)

Le Zéphiroun (Marseille)

Le Venge Barriques (Salezan)

Paisible gardien de ces vents il peine à garder d’autres liens. *** Le n° 458 d’Encres Vives est constitué du recueil de Chantal Danjou « Inutilité de voir venir », l’illustration de couverture étant réalisée d’après une encre d’Henri Yéru, 6,10 € à adresser à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. Cet ensemble fait partie d’un recueil plus vaste, « Formes », encore inédit. Le rapprochement d’un lieu avec ses traces humaines et des formes géométriques aperçues dans la fugacité du passage d’un avion qui sillonne le ciel, interroge Chantal Danjou, qui cherche le sens aux formes qui se dessinent et s’estompent. Allégorie de la vie et de la mort intrinsèquement liées. Les mots se succèdent, brefs comme des battements de paupières qui hacheraient le paysage. Il en résulte une constante intensité. Le lecteur est pris dans les filets resserrés de cette poésie aux mots concentrés. La réponse aux interrogations peut être fulgurante : « Les arbustes ? Une conscience. » Récits de la guerre ; récits du lieu ; récits du feu ; récits d’horizon. Les couleurs, les formes, les objets (l’hélicoptère) sont la trame du langage qui dessine l’impression, le sentiment, qui, eux, ne sont jamais nommés. C’est peut-être cela un poème réussi : donner à penser, à sentir par la seule vision, la seule peinture des décors. Le décor sentimental se glisse subrepticement chez le lecteur et devient un fait personnel. L’autre, avec les mêmes mots, s’appropriera un décor certainement différent et sans contre-sens, puisque le sentiment n’est jamais imposé. « Inutilité de voir venir » ce titre à l’accent fataliste dénonce la cruelle inadéquation de l’homme avec sa destinée qu’il n’a pas le pouvoir de changer. Nous attendons la version complète de « Formes » et nous en reparlerons. Lecture d’extraits. Arbres Fruitiers. Vantail Ouvert. Enfance. Et quelque chose de clair qui passe. Que dit-on de cela ? Qu’une présence... Une forme. A imaginer. A se rappeler. L’été. Le jardin entrait dans la maison. Portes closes. Murs. Et cette poussière. Et ce sable. Et ces pétales. Et ce chapeau de paille accroché à la patère. Tout s’est amoncelé. La brise s’est enroulée autour du lustre. Du fond de la chambre parvenait. D’un peu félin. Pas. Frôlements. Ce n’était pas le chat pourtant. Il faisait siffler l’air comme une épée ! La... la, forme. Silhouette. Colonne. Présence. On ne savait qui. Chantonnait. Un rai de lumière. Puis un oiseau. Affolement de lignes d’un bout à l’autre. Une robe vaporeuse suspendue. Devant la fenêtre à descendre. Plis, dentelles, rayures. Autour le bruit d’hélice du vide. Et du noir. Et de cette uniformité, lieu, gouache, tissu. Un jour, le dimanche où la robe * N 7 Deux maçons et un peintre. Happés par la fourmilière. Charpentier enterré. Dans taupinière. Petite cueillant des fleurs. Ils chantent : Ah ! Mon beau château, ma tant’tire lire lire ! Rançon. Et les corps. Portant collier, bracelet. Couronnes de fleurs, boucles. Voici la mort. Formes et stupeurs. Perfection

* Le 459ème Encres Vives est constitué du recueil de Michel Lac « Une autre forme d’amour » 6,10 € à adresser à Michel Cosem, 2 allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. C’est Jacqueline Saint-Jean qui signe la quatrième de couverture : « L’écriture de Michel Lac est toujours ce face à face avec l’essentiel : avec soi-même, son histoire et son devenir. Avec l’altérité. Avec la mémoire et l’oubli. Ce qui reste. Ce qui revient. Ce qui advient. Ici les mots émergent des fonds, dans le vide blanc de l’heure et de la page, îlots de langue dénudés par le temps, archipel intérieur où « l’âme s’essouffle à rendre la vie ». Ecriture elliptique et troublante, dont l’étrangeté familière s’ouvre à l’imaginaire. Travaillée par la tension entre ce qui veut vivre et ce qui meurt. Habitées par les présences premières, Je, Il, Elle, ou la jeune fille, aussi réelles qu’incertaines, figures de l’humain souvent doubles, ou multiples. [...] La terre, la nuit et la mer accompagnent ce poème baigné d’ «une autre forme d’amour ».

Poèmes parfois minimalistes « ne rien voir/ du temps qui passe/ se perdre » les mots économes prennent toute leur puissance. Le poète donne sa parole à lui-même, à elle, à eux, à l’autre. Le poète est l’inventeur d’ « une autre forme d’amour », cet inventeur nom utilisé par la loi pour désigner celui qui a découvert une chose qui existe indépendamment de lui et de sa volonté. C’est l’inventeur d’un trésor, de la grotte de Chauvet etc. Le poète dans sa quête inépuisable cherche les trésors qu’il ignore, et découvre cette autre forme d’amour qu’il invente ainsi. Les poèmes, comme des îles fragiles émergeant de l’océan de la pleine page blanche, sonnent comme des coups de gong séparés de longs silences marqués par leur distance de l’un à l’autre. Lecture d’extraits. Il part au-delà de la lumière. la peur vissée au ventre ** L’humidité cache l’ombre en plein midi. Il l’aime. ** Il s’éloigne du bord ne parle plus, écoute la vague qui roule sur le dos de sa main. ** Les mots se mélangent à l’encre. Il peut commencer. ** Il écrit l’amour de la nuit, le refus du sens donné amour. ** Le numéro 460 d’Encres Vives est constitué par le recueil d’Arnaud Chemin-Bocage « Epos », 6,10 € à commander à Michel Cosem, 2 allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. La quatrième de couverture nous apprend que « ces poèmes de forme brève sont autant de cris d’amour, de solitude, en quête de sens. Si l’amour n’existe pas en vain nous vivons. Je sens un frémissement, explique le poète, une inspiration fulgurante me submerge, qui m’incite à écrire la joie et la douleur d’être un homme. Puis apparaît l’apaisement, comme une source sur la pierre. Sous le Soleil vertical, résistent et franchissent les hommes debout. Comment vivre ? Il faut surmonter le réel. Comment écrire ? Il faut beaucoup souffrir. René Char et Paul Celan montrent la voie. Encre de survie dans un carnet d’oubli. » Arnaud Chemin-Bocage (Arnaud Duchemin) a fait paraître aux éditions des Vanneaux « Fragments » en 2005. Encore des poèmes courts, dans lesquels chaque vers prend ses distances vis à vis de l’autre dans la page, comme pour détacher chacun et faire valoir que chacun est à lui seul une image et en dresse le constat. Lecture d’extraits. Les vagues roulent les crânes je marche sur la craie d’origine traversé par le souffle. Remontée vers l’intérieur le Soleil submerge nos ombres nous marchons doubles. ** Amour sans brisure l’aube afflue dans nos replis brûlure d’Absolu. Capture de Hasard à des branches de promesses attache mon chant. ** Cercles de l’être multiples figures d’éphémère une seule demeure. Le Monde est Chaos submergés nous l’organisons nous-mêmes tombons en morceaux. ** L’Arbre du Monde abattu ampute mon codeur privé d’espoir mon cri déchire le vent. Nu retrouvé au retour d’exil armoise éclose à l’acmé du désir déflagration de mémoire. ** Enfin l’émission est consacrée à Jean Joubert particulièrement pour son livre posthume : Longtemps j’ai courtisé la nuit précédé de : Les Lignes de la main, préface de Frédéric Jacques Temple, aux éditions Bruno Doucey, 160 pages, 16 €. La vie de Frédéric Jacques Temple, né à Montpellier en 1921, mériterait à elle seule un long métrage. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, son travail de journaliste, ses voyages, l’amitié qui le lia à de grands écrivains du monde entier, ses traductions de l’italien et de l’anglais, la prodigalité de son oeuvre littéraire font de lui un géant de la littérature. L’Anthologie personnelle qu’Actes Sud fit paraître en 1989 est l’arbre qui cache la forêt d’une œuvre gigantesque composée de recueils poétiques, d’essais, de récits et de traductions. Son recueil Phares, balises et feux brefs suivi de Périples est publié en novembre 2012 aux Éditions Bruno Doucey. Il a reçu le Prix Guillaume Apollinaire en 2013 pour l’ensemble de son œuvre. Jean Joubert est né dans le Loiret en 1928. Après de longs séjours à l’étranger, il s’installe à Montpellier, dans ce pays de garrigue qui marquera profondément son écriture. Longtemps professeur de littérature américaine à l’université, il est l’auteur d’une oeuvre qui comporte des recueils de nouvelles, des romans – dont L’Homme de sable, Prix Renaudot en 1975 – des contes et des nouvelles, des livres pour la jeunesse, dont Les Enfants de Noé (L’École des Loisirs, 1987) qui lui vaut un très grand succès, sans oublier des recueils de poèmes, comme Les Lignes de la main (Seghers, 1955) ou l’Anthologie personnelle qui paraît chez Actes Sud en 1997. Une œuvre où le vécu se mêle aux voies de l’imaginaire. Son recueil de poèmes, L’alphabet des ombres est paru aux Éditions Bruno Doucey en avril 2014. Il meurt en novembre 2015. Son dernier recueil posthume, Longtemps j’ai courtisé la nuit, a paru en août 2016 aux Éditions Bruno Doucey. Le mot de l’éditeur : « Jean Joubert nous a quittés en 2015. Sa voix nous manque, « c’est en silence désormais » qu’il nous parle. Mais avant de partir, le poète a pris soin d’adresser à ses amis les poèmes qu’il écrivait au fil des jours, depuis la publication de L’alphabet des ombres, comme autant de lettres pour conjurer l’absence. Ce sont ces poèmes inédits, fidèlement rassemblés, qui constituent ce livre. Pour avoir longtemps « courtisé la nuit », le poète n’ignore pas celle qui « s’avance à pas de louve ». Mais son inquiétude est ailleurs, dans la brutalité qui s’est emparée du monde, la violence faite aux femmes ou le « grognement des tueurs souterrains », menaces auxquelles il objecte une « promesse d’aube » et un « parfum d’enfance », fidèle en cela aux vœux de son premier recueil, Les Lignes de la main. » Frédéric Jacques Temple dans sa préface avec la pertinence qui le caractérise, remarque que tous les poèmes de Jean Joubert, « jusqu’au dernier recueil, « L’alphabet des ombres » (Bruno Doucey éditeur), nous permettent de sonder les mystères d’une vie. Veilleur, alerté par les bruits inquiétants du jour et de la nuit, sollicité par les contradictions de l’homme et de la nature, et sachant qu’elles sont le propre de l’être, il entendait monter des abysses la rumeur de forces primordiales qui sont un des ferments de la poésie. La sienne est riche de clairs-obscurs, de lumières voilées, d’aubes liquides et de soleils fanés.[ ... ] Jean Joubert a laissé des inédits en héritage. Les voici reliés à ses premiers poèmes, comme pour annuler le temps. La fin rejoint le commencement. L’œuvre est close ; à nous d’aller cueillir les fruits de son jardin secret. » Jean Joubert laissait souvent à Michel Cosem, son ami de longue date, le soin d’éditer dans Encres Vives, un de ses recueils. Il est devenu ainsi un familier d’Encres Vives. C’était une figure incontournable pour les poètes gravitant dans le Sud de la France et dans ce Languedoc où ce résident de Montargis avait décidé de s’établir. Beaucoup se souviennent de ses prises de parole aux journées de Rodez, de sa silhouette élégante, de la noblesse de ses postures. Celui qui avait reçu le Prix Renaudot pour « L’Homme de sable » en 1975, continuait à faire chanter images et mots, dans une écriture accessible à tous. C’est la force d’un grand poète de s’adresser à chacun dans une clarté intime. Merci à Bruno Doucey d’avoir rassemblé ses textes publiés dans diverses revues et ses inédits ainsi que son premier livre de poèmes et de nous les offrir dans ce livre « Longtemps j’ai courtisé la nuit ». Lecture d’extraits. « Le temps mincit. La nuit apprête ses linceuls. Respire encore un peu le parfum du soir. Dans ta main qui écrit rassemble les dernier désirs. » ** L'alphabet des ombres de Jean Joubert COURS, POÈTE ! Cours, poète, cours dans la forêt du verbe, respire, inspire, avale au vol une virgule, souffle une métaphore. Cours, poète, cours, cours plus vite encore, car la nuit tombe et tu entends, derrière toi, courir toujours plus vite, toujours plus près, courir, souffler et geindre une grande ombre sans visage. * La Maison du poète de Jean Joubert Écoute ! Entre dans la maison, assieds-toi, ferme les yeux, écoute ! Je te dirai l'éloquence du poisson rouge, la grâce du crapaud, la bonté du moustique, la souplesse de l'escargot, la politesse du serpent, l'élégance de l'araignée. Écoute ! Je te donnerai la clef de ces splendeurs secrètes longtemps cachées sous une pierre que nous aurons enfin levée. ** Le gros Lucas Le gros Lucas, fermier breton, un dimanche tua une poule et, l’ayant rôtie à la broche, sans plus tarder la mangea entièrement jusqu’à la crête. Puis, le ventre comme un tonneau, Maître Lucas fit un rot, un rot bien rond, un rot tout blanc qui tomba dans son assiette et se brisa. Il en sortit un poussin dorveteux et pépicharmant qui s’écria : « Assassin ! » (Longtemps j’ai courtisé la nuit) ** Masqué La forêt grogne assiège la maison. Pour t’affoler, enfant, ton chien s’est déguisé en loup, il porte un masque des gants de fer mais sous ses gants les griffes crissent et sous le masque les crocs luisent de vraie fureur. Et le voici dehors, qui laboure le seuil, mord le vent, hurle à la lune. Sois vigilant, ferme la porte, pousse bien le verrou, garde ta main du père. (Longtemps j’ai courtisé la nuit)** Table rase Enfant, vois-tu, il n’y a plus d’Enfer. Les grilles sont fermées, les feux éteints, la rouille a dévoré fourches, pinces et lames, les démons ont fondu comme graisse au soleil, le Grand Satan n’est plus qu’un roc enlisé dans la boue. De même en vain tu chercheras le Paradis, noyé, perdu dans l’océan de brume. Guichet fermé, faillite, propriétaire en fuite, nul repreneur en vue. Il ne te reste ici que le bel aujourd’hui, l’arbre chéri, l’oiseau rêveur et, sur ton front, le baiser d’une mère. ** |

|

Jacques ARLET

17/11/2016

|

Connaissant l’intérêt porté par l’invité de la semaine, Monsieur le professeur Jacques Arlet, à Brigitte Maillard, poète, qui a obtenu il ya trois ans un prix de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, celui du poème mis en musique, Christian Saint-Paul évoque de nouveau les publications de cette auteure qui vit en Bretagne, et qui a créé les éditions Monde en poésie. Rappelant à Jacques Arlet combien il avait été séduit par les textes de « À l’éveil du jour », Monde en poésie éditions, septembre 2015, il rappelle que Brigitte Maillard est auteur interprète et que « les poètes » lui ont consacré deux émissions toujours en ligne sur le site « les-poetes.fr ». Elle a publié : Poésie : La simple évidence de la beauté 2011 Atlantica Soleil vivant soleil préface Michel Cazenave Librairie Galerie racine 2014 Livres d’artiste : La beauté à l’air libre Serge Marzin, Atelier Awen 2016 Chant de nuit Denise Pelletier Atelier Engramme – Québec 2015 Réminiscences Denise Pelletier Atelier Engramme – Québec 2016 A propos de « À l’éveil du jour » publié le 13 juin 2016, elle répond : « Pourquoi j’ai écrit ce livre ? Je témoigne par ce livre de mon expérience intérieure. À l’éveil du jour est une autobiographie poétique, tant Poésie a guidé mon chemin au travers des épreuves. N’avons-nous pas chacun notre blessure inouïe (Reverdy). Par sa façon de saisir les rapports entre les choses, Poésie est un efficace moyen de libération (Reverdy). Poésie en véritable médiatrice crée l’espace du dialogue de l’être avec lui-même. Son soutien ne s’est jamais démenti. Un état d’émerveillement m’a ainsi conduit à la naissance d’une conscience nouvelle. À l’éveil du jour est le fruit d’une maturation profonde, d’un travail d’écriture assidu pour « réfléchir » une expérience. Ecrire vers l’intérieur. S’inquiéter de l’âme et des dieux. Ainsi s’ouvre le chemin spirituel. La douceur d’une communion avec la vie en soi. Il me paraissait aussi essentiel de dire l’acte qui conduit à l’écriture, l’acte poétique. Les poèmes ne tombent pas du ciel, ils appartiennent à une histoire. Faire ressentir cela, c’est peut-être ouvrir la poésie à un plus large publique. Ainsi se tressent dans cet écrit prose et poésie, le poème du soleil et la prose de la blessure comme le souligne à sa lecture, Christian Bobin. Je ne sais plus comment parler de la vie Elle vient de me rester dans les mains ». Une expérience humaine vécue comme un appel à la « vraie vie » pour que naisse le jour. Une aventure en poésie qui conduit l’auteur aux portes du silence. Ce récit témoigne par la douleur et la joie de cette clarté vibrante qui nous entoure. Une vie dont nous sommes avant tout le vivant poème. Mais c’est « La simple évidence de la beauté » qui retient l’attention cette fois-ci. Ces poèmes ont été édités en 2011 par les éditions Atlantica, suivi d’une réédition en juillet 2013. C’est maintenant Monde en poésie éditions qui fait paraitre cette nouvelle édition en juin 2016 dans sa collection L'écriture du poète, 60 pages, 8 €. Il suffit de savoir regarder pour se rendre à « La simple évidence de la beauté ». Cette beauté qui nous submerge n’appelle qu’à l’amour. Ce livre de poèmes, dans une écriture resserrée, conquise par la précision juste des mots et de leur enveloppe de silence, est un hymne humble à l’amour : O toi la vie regarde-moi Mon doigt se pointe l’amour est là Mon pied avance l’amour est là Mon regard s’ouvre l’amour est là Je danse dans la spirale de l’amour je tourne l’amour est là A droite l’amour A gauche L’amour Est Là * Le livre de Jean-Luc Pouliquen : « Georges Pompidou Un Président passionné de poésie » préface du Professeur Alain Pompidou, éditions L’Harmattan, 76 pages, 11,50 € est également cité, car il fait référence à une époque que connaît bien l’invité le Professeur Arlet qui est, comme Alain Pompidou, professeur de rhumatologie. Qu’un grand homme d’Etat, arrivé au sommet de sa vocation politique, demeure un vrai amoureux de la poésie a, aujourd’hui, de quoi donner le vertige. Espérons que l’exemple de Georges Pompidou, comme de son ami le Président Senghor, se répète et que nos fauves politiques pratiquent une relation à la langue qui ne soit pas celle des tout puissants « communicants » qui anesthésient le peuple sous d’intenables promesses. * Simone Alié-Daram, que connaît bien Jacques Arlet et qui est maître ès-jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse où notre invité siège en qualité de Mainteneur depuis 2006, a fait paraître un livre de poèmes « Désinvolte Eros » Poésie, 31 pages, 10 € à commander à daramalie@free.fr Ce livre, qui a impressionné Jacques Arlet, est remarquable par la maturité avec laquelle, cette poète, maîtrise avec naturel la langue poétique. C’est comme un resserrement sur soi et sur le monde, mais pour mieux le recevoir, en savourer l’essentiel. Même si cette saveur a des goûts nostalgiques, si la tristesse voile la vue. Aller au fond des choses, voilà bien la vocation de la poésie et celle de Simone Alié-Daram. Elle regarde le monde en face, sans ciller, dans une lucidité que la noblesse du regard dépouille du désespoir sordide. Sauvée elle aussi par la « simple évidence de la beauté » et par le don de poésie. Après « Syllabes », paru chez Cosem à Encres Vives, Simone Alié-Daram, signe là son livre le plus marquant. Nous attendons tout du prochain. Lecture d’extraits.

Maladie de tendresse Maladie de tristesse Spectre libidineux Des grands lacs d’autrefois Enfouis de brumes Aux solitudes suspendues

Aller dans les déserts Sous un ciel plein d’étoiles Aux histoires oubliées Et un soleil spumeux. * Les larmes sont au bord de moi Elles me dissolvent Elles m’englobent Je n’ai plus de corps Plus de cellules Je suis un lac empli De dévastation de toi Perdue Quand tu me parlais grec Je buvais les phonèmes Et nous étions vivants D’amour et de lettres. * Le temps passe Je m’en veux trainant des ailleurs Où tu n’es pas Peut-être Je suis en toi encore Tu es en moi toujours

Peau de chagrin Peau de bonheur Heures Si frêles, si douces Si intenses Si nécessaires Ne pas les oublier

Désinvolte éros Eros diabolique Qui égratigne l’agapè Bouscule les tranquillités Les griffes de pluie sur les carreaux brillent Comme les pleurs de mon amant sur ses joues Mes lèvres se gonflent sur les miennes C’est l’heure du jamais plus.

La nuit bleuit les fenêtres * Enfin Christian Saint-Paul reparle du livre de Jean Joubert « Longtemps, j’ai courtisé la nuit » qui, après « L’Alphabet des morts » est publié aux éditions Bruno Doucey. Premiers et derniers textes de ce grand de la poésie qui a disparu dans l’été 2015 mais qui ne cesse de grandir et d’envahir nos esprits, notre histoire de la poésie qui est l’histoire de l’humanité. Heureux le poète qui ainsi nous hante et nous habite. Une émission et d’autres seront consacrées à Jean Joubert. Lecture d’extraits. L’émission se poursuit ensuite avec l’invité le Professeur Jacques ARLET venu parler de son roman : « Le secret d’Horace Saint-Clair » aux éditions L’Harmattan, 180 pages, 18,50 €. Jacques Arlet est Professeur émérite de l’Université Paul Sabatier, Faculté de Médecine, ancien Président de la Société Française de Rhumatologie. Président fondateur de l’Association Internationale de Recherches sur la circulation osseuse. Docteur Honoris Causa de l’Académie de Dublin. Archiviste adjoint de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. Auteur de livres sur l’histoire de Toulouse au XIXe siècle et de biographies. Ses publications : Jacques Forestier. Des stades aux Thermes.NPP et Privat, Toulouse, 1988 Curé en Ariège et ami des poètes. La vie de Casy Rivière, Loubatières, Toulouse, 1992 La vie à Toulouse sous Louis-Philippe, Loubatières, Toulouse,1994 Le Second Empire à Toulouse, Loubatières, Toulouse, 1996 Toulouse à la Belle Epoque, Loubatières, Toulouse, 1999 Deux siècles de progrès dans le traitement des rhumatismes, 1999 Des Toulousains remarquables, Loubatières, Toulouse, 2002 Rémusat, 2003 Poètes Toulousains de la Belle Epoque, Loubatières, Toulouse, 2005 Les journaux satiriques toulousains de la Belle Epoque, Accord Editions, Toulouse 2007 Le Général Lafayette, Gentilhomme d’honneur, L’Harmattan, Toulouse,2008 La vie à Toulouse dans l’Entre-deux-guerres, Loubatières, Toulouse 2010 La vie à Toulouse sous Louis XIV, Loubatières, 2012 Contes sans Provisions I et II © JacquesARLET,2015. * « Le secret d'Horace Saint-Clair » est un roman historique qui plonge le lecteur au cœur de la Monarchie de Juillet (1830-1848) : Lucien Saint-Clair, originaire de Sainte Lucie, dans les Antilles, fait ses études de médecine à Paris. Il va fréquenter toute une galerie de personnages hauts en couleur de la société bourgeoise d'alors ; il deviendra l'ami d'un certain nombre de romanciers et auteurs de l'époque ; il sera notamment l'intime de Théophile Gautier. Il est amoureux de la douce Hélène. Mais une lettre de son père mourant le pousse à rechercher sa demi-sœur, Serène, née en 1812 ; une quête qui le mènera dans le sud de la France, en Espagne et même à Cracovie en Pologne pour un dénouement des plus inattendus ! Le récit est fait par un ami intime de Lucien et Hélène qui nous partage l'affection profonde qu'il nourrit pour les deux héros et nous permet de découvrir les notes intimes de Lucien. Voici l’« Avertissement au lecteur » : Ce livre n’est ni un roman, ni un livre de souvenirs ; encore moins mérite-t-il le titre de Mémoires, comme celles qu’ a écrites le Général Marbeau par exemple. D’abord, ce livre ne parle que d’une partie de la vie de Lucien Saint-Clair ; ensuite, si j’ai beaucoup puisé dans le journal et les notes de mon ami, j’ai voulu « remplir les blancs » si j’ose dire, car ce journal et ces notes sont fragmentaires et j’ai désiré montrer le vrai visage de mon ami et la façon dont il a vécu, au milieu des événements politiques et artistiques si nombreux et si importants de cette première moitié du siècle. Lucien m’honorait de son amitié ; mais j’ai aussi une dette de reconnaissance à son égard car il a fait, tout comme moi, des études de médecine et il m’a appris l’essentiel de mon métier. Je l’ai toujours admiré, je l’ai souvent accompagné dans son activité médicale, je l’ai parfois suivi dans ses aventures et j’ai, dans toutes les circonstances importantes de sa vie, reçu ses confidences. Je ne l’ai plus revu depuis son retour à Sainte-Lucie, bien qu’il m’ait souvent invité, dans ses lettres, à lui rendre visite dans cette petite île dont il avait toujours gardé la nostalgie pendant son long séjour en France. J’ai longtemps hésité à raconter l’histoire de cet homme ordinaire parmi tant d’autres ; la mode serait plutôt d’écrire la vie des généraux d’Empire, des grandes comédiennes ou des coquins de haut-vol; mais je m’y suis décidé, pour apporter un témoignage sur ces hommes de l’ombre dont personne ne parle, qui n’ont pas les honneurs des gazettes et qui, pourtant, font aussi l’histoire. Je n’ai jamais compris comment on pouvait écrire l’histoire, la vraie, en parlant seulement de la poignée d’individus qui dirigent les affaires ou croient les diriger ! En vérité, leurs décisions n’ont de sens, que dans la mesure où elles sont suivies par la foule des gens qui sont la substance d’un peuple : on imagine mal Napoléon et ses maréchaux, tous très braves, bien entendu, se promenant seuls à travers l’Europe, comme sur un théâtre de marionnettes. On les aurait pris pour une troupe de baladins ! En fait, comme on le verra, Lucien a vécu, sans les avoir cherchées, des aventures peu banales, mais cela est arrivé à des centaines d’autres. Lucien Saint-Clair aimait écrire : il a écrit des livres médicaux ainsi que deux romans qu’il m’a confiés et que je ferai peut-être éditer, surtout si ce livre est bien lu et si de nombreux lecteurs se reconnaissent en lui. Lucien m’a confié aussi son journal, avant de partir ; je lui avais demandé la permission de le recopier. J’ai moi-même écrit plusieurs romans ; mais j’ai toujours pensé que la vie de Lucien était un roman mais qui a dit déjà que la vie était un roman ? -et qu’il suffisait de l’écrire, tout simplement, dans sa vérité pour intéresser et, pourquoi pas, instruire le lecteur. Paris, 27 octobre 1860 *Jacques Arlet raconte la genèse de ce roman né de l’envie d’écrire une fiction à partir de la vie d’un de ses ancêtres en Vendée. On devine que l’écriture de ce roman a été jubilatoire pour l’auteur, qui a rassemblé avec une enviable facilité, son talent d’écrivain accompli attesté par ses nombreux ouvrages, ses connaissances historiques et son expérience médicale de haut niveau. Il fallait tout cela pour écrire « Le secret d’Horace Saint-Clair ». Il en résulte un livre plaisant, qui se lit d’un trait, tellement la langue est alerte, et qui nous entraîne dans cette époque romantique passionnante qui laissait tant d’espace à l’aventure. Roman d’aventure donc, mais aussi biographie fiction, genre littéraire très moderne. Et l’on voyage avec ce livre, Les Antilles, Paris, Toulouse, Bordeaux, Agen, Grisolles, la Suisse, l’Espagne, la Pologne. Et les figures du siècle s’incarnent dans le roman : Théophile Gauthier, Dominique Larrey, Emile Littré, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas qui a mangé un beefsteak d’ours... L’Histoire est conviée, celle d’une France en crise, en proie aux émeutes de juin 1848. Celle d’une France où la province et notamment la région toulousaine située à quatre jours de diligence de Paris, peinait à suivre le rythme des changements politiques de la capitale. Celle d’une France en proie aux épidémies de choléra et qui prenait en charge les malades et les indigents dans un dénuement de moyens mais où l’éthique médicale était déjà puissante. Celle d’une France dévorée de créations, littéraires, musicales et scientifiques. Mais ce roman si intéressant par ses digressions, est surtout le roman d’une intrigue. Il s’agit d’une enquête, d’une recherche, d’une personne à retrouver et d’une histoire familiale à reconstituer pour comprendre l’énigme. Et le suspense est réussi. A lire et à offrir. Le plaisir est assuré.

|

|

Michel

ECKHARD-ELIAL

17/11/2016

|