parutions ARCHIVES

parutions 2025 2024 2023

2022 2021

Retour

parutions

2026

Retour

Bon de commande.pdf

Retour

S'opposer aux prédateurs

sans s'attaquer aux

autres utilisateurs des

parcours pastoraux…

toute une éducation !

|

|

|

|

|

LES CHIENS DE PROTECTION

Héritage vivant des

civilisations pastorales

|

|

|

Dès l’époque précédant les

Romains, les éleveurs

transhumants des montagnes

italiennes sélectionnaient un

chien apte à défendre leurs

troupeaux contre les loups, les

ours et les bandits, tous

nombreux dans ces contrées

rudes.

Sélectionner les meilleurs

chiens, les introduire dans un

troupeau, éduquer les chiots,

monter ou renouveler sa meute,

sont autant de bases techniques

portées par plus de deux

millénaires de savoir-faire

italiens.

Les races de chiens de

protection sont nombreuses. Si

chacune est adaptée au contexte

pastoral qui l’a façonnée,

toutes visent à remplir la même

mission : s’attacher au troupeau

et le défendre contre tout

intrus visant à agresser les

animaux. Mais il ne suffit pas

aux chiens de s’opposer aux

prédateurs. Encore faut-il

qu’ils acceptent le passage de

visiteurs. C’est pourquoi ces

savoirs venus du Molise et des

Abruzzes doivent inspirer le

travail, encore tâtonnant,

réalisé en France sur les chiens

de protection depuis le grand

retour des loups et des ours.

Pour faciliter ce travail

d’amélioration de la population

de chiens de protection en

France, un outil d’évaluation

(test) a été développé par Mario

Massucci et l’équipe de

scientifiques et de cynophiles

qu'il a su constituer autour de

lui dans le cadre de la Société

centrale canine. Ce test délivre

le Certificat de socialisation

et d’aptitude à la protection

des troupeaux.

Des chiens de protection

efficaces et tranquilles, c’est

un défi difficile mais pas

impossible à relever. L’enjeu

est considérable. La réussite

sera entièrement basée sur la

génétique des chiens, appuyée

sur une sélection séculaire face

aux prédateurs. Elle sera tout

autant basée sur l’éducation des

chiots visant à préparer leur

travail en meute.

Tel est l’héritage vivant des

civilisations pastorales qui

nous ont précédés, porté et

transmis par Mario Massucci.

Mario Massucci a rassemblé les

textes des meilleurs

spécialistes pour enrichir

l’ouvrage d’aperçus thématiques.

Paolo Breber, Sandro Allemand,

Andrea Mazzatenta, Ray Coppinger…

et même Columelle, du fond du 1er

siècle de notre ère, apportent

ainsi leurs expertises sur les

chiens de protection et la race

Abruzzes-Maremme. Le livre est

encadré par une préface et une

postface, signées par Laurent

Garde et Pascal Grosjean,

vice-présidents de l’Association

française de Pastoralisme.

|

|

|

Caractéristiques

Un livre

de 150 pages environ au format

16,5 x 24 à la française,

imprimé en couleur.Sortie en

avril 2026isbn 978-2-37649-049-4

prix public 26 €, en

souscription 20 € jusqu'au 31

mars 2026

Où

trouver l'ouvrage ?

Chez votre

libraire préféré (commande), ou

sur le

site de l'éditeur.

Télécharger le bon de

souscription

|

|

|

|

Bruno Msika

|

éditeur,

écologue

pastoraliste

|

|

|

|

10 avenue du pasteur

Rey84000 Avignon

|

|

|

|

|

Retour

http://cathygarcia.hautetfort.com/ht

Retour

Retour

En ces temps où l’Europe,

agressée et meurtrie, se trouve

remise en cause dans ses moyens

de défense et ses perspectives

politiques, cinq écrivains sont

à l’honneur dans cette

Lettre du Lac Noir, dont

les destins sont tous, à leur

manière, représentatifs des

drames de la Mitteleuropa.

Le Polonais Edward

Stachura (1937-1979) est

né en France où son père était

venu chercher du travail. Il y a

vécu jusqu’à l’âge de 11 ans.

Ecrivain de l’errance et des

interrogations existentielles,

il s’est donné la mort à

Varsovie, laissant une œuvre

éblouissante, entre Kerouac et

Gombrowicz, dont paraît pour la

première fois en français une

œuvre majeure, La Marche du

scorpion.

Joseph Roth (1894-1939),

l’un des plus grands écrivains

allemands du XXe siècle, est né

près de Lviv, dans l’actuelle

Ukraine. Il s’est exilé en

France en janvier 1933, dès

l’accession au pouvoir d’Hitler.

Malgré l’aide d’amis fidèles

comme Stefan Zweig, il y a peu à

peu sombré dans le désespoir et

l’alcool. On l’a retrouvé un

jour sur un trottoir rue de

Tournon à Paris. Il est mort à

l’hôpital des indigents et

repose aujourd’hui au cimetière

parisien de Thiais.

Son ami Stefan

Zweig (1881-1942) est

né à Vienne d'une famile juive

originaire de Moravie. Comme

Roth, il a dû fuir les

persécutions antisémites et

s’exiler à Londres en 1934. Tous

ses biens ont été saisis. Ayant

à peine terminé Le Monde

d’hier, comme une sorte de

tombeau de la civilisation

européenne, il a quitté le vieux

continent pour le Brésil où il

s’est suicidé avec son épouse en

février 1942.

Krzysztof Kamil Baczynski

(1921-1944) est

né à Varsovie où il a fait ses

études et écrit, avec une

incroyable précocité, une œuvre

poétique intense et inclassable.

Il est mort à 23 ans les armes à

la main, le quatrième jour de

l'Insurrection de Varsovie, sous

les balles des forces allemandes

alors qu'il défendait un poste

insurgé.

Kalonymus Shapiro (1889-1943),

l’une des grandes figures du

hassidisme, était rabbin d'un

faubourg de Varsovie. Après

avoir perdu son fils et sa

belle-fille dans un

bombardement, il a tenu à

rester, malgré tous les dangers

et toutes les exhortations,

auprès de sa communauté, y

compris lorsqu’en novembre 1940,

elle a été regroupée dans le

Ghetto de Varsovie. Déporté dans

un camp près de Lublin en 1943,

il y a été assassiné.

Cinq destins tragiques et,

chacun à leur manière, lumineux.

Cinq œuvres qui nous éclairent

et nous donnent du courage quand

le chemin devient plus difficile

et incertain. Il faut citer ici

les fortes paroles prononcées

par Stefan Zweig quelques jours

après la mort de Joseph Roth en

mai 1939 en hommage à son ami

disparu dans ce qui pouvait

sembler la pire des déchéances

et le dernier abandon :

« C’était un miracle à

l’encontre de toute logique, de

toutes les lois médicales: ce

triomphe de l’esprit créateur en

lui sur un corps déjà

défaillant. Mais à la seconde où

Roth prenait le crayon pour

écrire, toute confusion cessait

; aussitôt, en cet homme si

indiscipliné, se mettait en

place cette discipline de fer

que seul pratique l’artiste

pleinement conscient de

lui-même, et il ne nous a laissé

aucune ligne dont la prose ne

soit marquée du sceau de la

maîtrise. Lisez ses derniers

articles, lisez ou écoutez les

pages de son dernier livre,

écrit à peine un mois avant sa

mort, et examinez cette prose

avec toute la méfiance et toute

la minutie d’une loupe de

joaillier : vous ne trouverez

pas la moindre imperfection dans

sa pureté de diamant, pas la

moindre opacité dans sa clarté.

Chaque page, chaque ligne est

martelée comme la strophe d’un

poème, avec la plus exacte

conscience du rythme et de la

mélodie. Affaibli dans son

pauvre corps fragile, ébranlé

dans son âme, il se maintint

droit dans son art – dans son

art à travers lequel il se

sentait responsable, non devant

ce monde qu’il méprisait, mais

devant la postérité : ce fut un

triomphe, un triomphe sans

pareil, celui de la conscience

sur la déchéance extérieure.

« Je l’ai souvent rencontré en

train d’écrire, assis à la table

de son café bien-aimé, et je

savais : le manuscrit était déjà

vendu, il avait besoin d’argent,

les éditeurs le pressaient.

Mais, sans pitié pour lui-même,

le plus sévère et le plus sage

des juges, il déchirait sous mes

yeux toutes les feuilles et

recommençait depuis le début,

simplement parce qu’un tout

petit mot n’avait pas encore le

poids juste, ou qu’une phrase ne

possédait pas encore la

plénitude de sa sonorité

musicale. Plus fidèle à son

génie qu’à lui-même, il sut

magnifiquement s’élever, par son

art, au-dessus de sa propre

chute.

Mesdames et Messieurs, combien

encore je brûle de vous dire sur

cet être unique, dont la force

pérenne ne nous est peut-être

pas encore pleinement

perceptible, même à nous, ses

amis, en cet instant. Mais ce

n’est pas le moment d’en venir à

des jugements définitifs, ni de

nous abandonner à notre propre

deuil. Non, ce n’est pas l’heure

des sentiments personnels, car

nous sommes en pleine guerre

spirituelle, et même à son

avant-poste le plus périlleux.

« Vous le savez tous : en temps

de guerre, à chaque défaite d’un

corps de troupe, un petit groupe

est détaché pour couvrir la

retraite et permettre aux forces

battues de se réorganiser. Ce

sont ces quelques bataillons

sacrifiés qui doivent alors

résister le plus longtemps

possible à toute la pression de

la supériorité ennemie ; ils se

tiennent sous le feu le plus

violent et subissent les pertes

les plus lourdes. Leur tâche

n’est pas de remporter la

bataille – ils sont trop peu

nombreux pour cela –, leur tâche

est uniquement de gagner du

temps, du temps pour les

colonnes plus fortes qui se

trouvent derrière eux, pour

livrer la prochaine, la

véritable bataille.

« Mes amis, ce poste avancé, ce

poste sacrifié, c’est

aujourd’hui à nous qu’il a été

confié, à nous, artistes,

écrivains de l’exil. Nous ne

savons pas encore, même en cette

heure, discerner clairement quel

est le sens profond de notre

tâche. Peut-être, en tenant ce

bastion, ne faisons-nous que

masquer aux yeux du monde le

fait que la littérature à

l’intérieur de l’Allemagne,

depuis Hitler, a subi la plus

lamentable défaite de son

histoire et est en train de

disparaître complètement du

champ de vision de l’Europe.

Peut-être aussi – et

puissions-nous l’espérer de

toute notre âme ! – n’avons-nous

à tenir cette position que

jusqu’à ce qu’une réorganisation

ait lieu derrière nous, jusqu’à

ce que le peuple allemand et sa

littérature soient à nouveau

libres et puissent de nouveau

servir l’esprit comme une entité

créatrice. Quoi qu’il en soit,

nous n’avons pas à nous

interroger sur le sens de notre

tâche, nous n’avons maintenant

qu’une seule chose à faire :

tenir le poste où nous avons été

placés.

« Nous ne devons pas perdre

courage si nos rangs

s’éclaircissent, nous ne devons

pas même, lorsque les meilleurs

de nos camarades tombent à notre

droite et à notre gauche, nous

abandonner à la mélancolie du

deuil ; car – je l’ai dit à

l’instant – nous sommes en

pleine guerre, et à ses

avant-postes les plus exposés.

Juste un regard, rien qu’un

regard, lorsque l’un des nôtres

tombe – un regard de gratitude,

de douleur et de fidèle souvenir

– et il nous faut revenir

aussitôt à la seule tranchée qui

nous protège : notre œuvre,

notre tâche – la nôtre propre et

celle que nous partageons tous

–, pour l’accomplir, droits et

fermes, jusqu’à la fin amère,

comme l’ont fait avant nous ces

deux camarades que nous avons

perdus : notre Ernst Toller,

avec sa perpétuelle fougue, et

notre inoubliable, à jamais

inoubliable Joseph Roth.»

Extrait de l’Hommage à Joseph

Roph traduit en préface à

PANOPTIKON, de Josph Roth.

Traduit par Louis Gehres. Cf

ci-dessous.

Extrait de l'Hommage à

Joseph Roth publié en

introduction à la première

traduction ifrançaise du

PANOPTIKON de Joseph Roth.

Traduit de l'allemand par Louis

Gehres.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LES

DEUX NOUVEAUTÉS

DU

MOISEn

librairie le

jeudi 12 février

2026Distribution

Sodis –

Diffusion

Sofédis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Edward Stachura

La Marche du

scorpion

Traduit du

polonais et

présenté

par Liliana

Orlowska et

Laurent Pinon

Collection

Le Rouge & le

Noir

ISBN

978-2-845-90403-3

– 256 pages –

18,5 €

|

|

|

|

La Marche du

scorpion est

le premier grand

livre de

Stachura traduit

en français. On

peut s’en

étonner

lorsqu’on sait

combien ses

écrits ont

marqué les

consciences en

Pologne et

combien son

destin tragique

a fait de lui

une légende.

Il est grand

temps de le

découvrir ici,

car c’est en

France qu’il est

né, à Charvieu

(Isère), où son

père était

travailleur

immigré. Il

avait 11 ans

déjà quand sa

famille est

rentrée en

Pologne.

Bilingue, il a

fait son mémoire

sur Henri

Michaux et

traduit Michel

Deguy.

Stachura a

toujours vécu

dans l’écart

entre le

polonais et le

français, entre

l’Europe et

l’Amérique,

entre lui et

lui-même. En

cela comparable

à Gombrowicz ou

Borges. Proche

par le style de

Kerouac et de la

Beat Generation,

Stachura est

avant tout un

écrivain

voyageur. Nous

le suivons d’une

ville à l’autre,

aux États-Unis,

au Mexique, en

Amérique latine, attentif

à toutes les

rencontres, à

tous les signes.

Toujours prêt à

sortir sa

guitare pour

chanter ou à

prendre le

premier train.

« On marchait

sur l’une des

innombrables

routes parmi des

dizaines parmi

des centaines

parmi des

milliers en

forme de boucle,

une des routes

de la Planète.

» Sur les

routes du

Mexique, des

États-Unis ou de

la Pologne,

Stachura,

guitare en

bandoulière, ne

vit que de

découvertes et

de rencontres.

Le mouvement

hippie bat son

plein, mais déjà

il en sent les

ambiguïtés et se

demande :

« Cela peut-il

se produire, une

aspiration

universelle vers

l’arrière ? Une

reculade

universelle ?

Oui, ça se peut.

» La même

année où

disparaissent

Kerouac et

Gombrowicz, en

1969, Stachura

publie son

premier roman.

La Marche du

scorpion a

paru en 1977

deux ans avant

la mort de

Stachura. Livre

d’errance et

d’anonymat à

travers

l’Amérique, son

titre polonais,

Się (« soi

» ou « on »),

est comme la

négation de tout

titre et tout

auteur. Pour

Stachura, il

désigne la

dimension

impersonnelle de

sa vision d’un

monde fait

d’instants et de

hasards. Ce

titre étant

intraduisible,

le choix a été

fait de prendre

pour titre celui

d’un des récits

les plus

marquants du

livre.

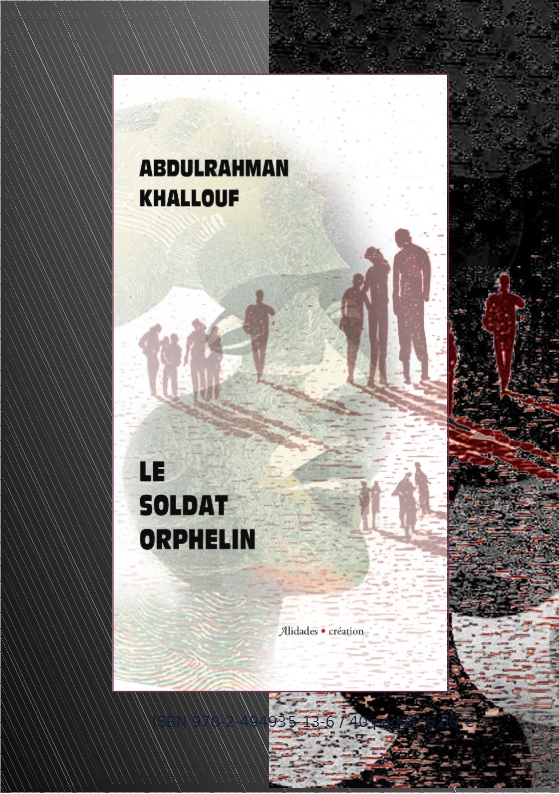

Liliana Orlowska

et Laurent Pinon

ont précédemment

traduit sous le

titre

Près d’Annopol

quatre récits

aux éditions

Alidades (2022).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Joseph Roth

PANOPTIKUM

Personnages

et décors

précédé de

Hommage à Joseph

Roth, par

Stefan Zweig

Traduit de

l'allemand par

Louis GehresCollection Les

Vies imaginaires

ISBN

978-2-845-90404-0

– 208 pages –

18 €

|

|

|

|

Joseph Roth

(1894-1939) est

l’un des plus

grands écrivains

du XXe siècle

par la qualité

de son écriture,

l’ambition de

son œuvre mais

aussi par sa

personnalité

très attachante.

Stefan Zweig

proclamait que

Job,

l’un de ses

principaux

romans était

« la seule œuvre

destinée à

survivre à tout

ce que nous, ses

contemporains,

avons créé et

écrit ».

Roth s’est exilé

en France dès

1933. Il n’y a

survécu que

grâce à l’aide

d’amis comme

Zweig. Il est

mort à Paris en

1939 et y est

enterré. L’Hommage

à Roth ici

présenté a été

prononcé par

Zweig, quelques

jours après sa

mort de Roth.

Le

PANOPTIKUM de

Joseph Roth a

été publié à

Munich en 1930,

juste entre ses

deux grands

romans Job

(1930) et La

Marche de

Radetzky

(1932). La

présente édition

constitue la

première

traduction

intégrale de cet

ouvrage en

français. Une

première

traduction de

brefs extraits a

paru en 1959

dans les

Classiques

Hachette. Une

dizaine de

textes a paru

ensuite dans

différents

recueils et un

ensemble plus

large dans le

volume intitulé

Cabinet des

figures de cire

(Seuil, 2009).

Le terme

Panopticon a

été vulgarisé

par le

philosophe

anglais Jeremy

Bentham

(1748-1832) pour

désigner une

architecture

d’où tout peut

être observé

d’un point

central. Roth a

conçu son livre

comme un

dispositif

d’observation de

la société de

son temps. Il

reprend cette

image à

plusieurs

reprises au sens

d’un musée de

cire (autre sens

de

Panoptikum en

allemand), d’une

lanterne magique

donnant un

« panorama du

monde »

(Weltpanorama) ou

d’un

« musée des

horreurs

panoptique ».

Les 28 textes de

l’architecture

créée par Roth

se répartissent

ainsi en trois

ensembles très

identifiables :

Villes, L’Hôtel

et Voyages.

L’Hommage à

Joseph Roth

présenté en tête

du présent

volume a été

prononcé par

Stefan Zweig à

Paris. Nombre

des thèmes qu’il

aborde se

retrouvent dans

les textes du

PANOPTKUM

et les analyses

qu’en donne

celui qui n’a

pas publié

encore le fameux

Monde d’hier

(rédigé de 1934

à 1942) en

renforce l’effet

« panoptique »,

comme une autre

forme

d’auto-biographie

d’un monde en

éclats.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TROIS

LIVRESÀ

REDÉCOUVRIRDistribution

Sodis –

Diffusion

Sofédis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ainsi

parlait Stefan

Zweig

Dits et

maximes de vie

Traduit de

l'allemand et

présenté par

Gérard Pfister

ÉDITION BILINGUE

Collection Ainsi

parlait

ISBN

978-2-845-90342-5

– 192 pages –

14 €

|

|

|

|

L’œuvre de

Stefan Zweig

(1881-1942) est

un phénomène

d’édition. Ses

nouvelles et ses

biographies

historiques ne

cessent d’être

rééditées.

Pourtant Zweig

estimait ces

textes-là d’un

intérêt mineur.

À côté de la

poésie, seule

importait pour

lui le travail

de réflexion et

l’autorité

morale qu’il

pouvait avoir

sur son époque.

Cet

Ainsi parlait,

qui fait

largement appel

à ses journaux

et à ses lettres

fait apparaître

un homme intègre

et inquiet,

doutant de

lui-même mais ne

transigeant

jamais sur

l’essentiel : la

lutte contre les

nationalismes,

le rejet des

fanatismes

religieux, le

combat contre

tous les

dogmatismes.–

Toute sa vie il

a essayé de

penser

l’universel. Il

ne faut pas

s’étonner que

les trois

autorités

morales qui lui

ont servi de

modèles soient

des français :

Romain Rolland,

Castellion et

Montaigne.

Les éditions

Arfuyen ont fait

découvrir en

2021 ses textes

poétiques, qu’il

plaçait au

centre de son

œuvre. Or, de

même qu’on

oublie trop chez

Zweig le poète,

on oublie trop

chez lui le

penseur :

« Mon but,

écrit-il à

Rolland,

serait de

devenir non une

célébrité

littéraire, mais

une autorité

morale. »

Grâce à cet

Ainsi parlait,

c’est bien ainsi

que Zweig nous

apparaît au fil

de ses

nouvelles,

essais, pièces

et biographies

mais aussi de

ses journaux et

lettres. Un

homme intègre et

inquiet, doutant

de lui-même mais

ne transigeant

jamais sur

l’essentiel : la

lutte contre les

nationalismes,

le rejet des

fanatismes

religieux, le

combat contre

tous les

dogmatismes.

Aux côtés de

Romain Rolland

le combat qu’il

mène pendant le

Première Guerre

mondiale pour la

paix et la

réconciliation

européenne est

d’une admirable

clairvoyance.

Tout aussi

prophétique ce

qu’il annonce

pour les

lendemains du

conflit :

« Je suis

convaincu – dur

comme fer –

qu’après la

guerre

l’antisémitisme

sera le refuge

des partisans de

la “Grande

Autriche”. » Hitler,

on le sait,

était

autrichien…

Inlassablement

Zweig nous met

en garde contre

les périls du

sectarisme et de

la violence :

« Tuer un homme,

insiste-t-il

dans son

Castellion (1936),

ce n’est pas

défendre une

doctrine, c’est

tuer un homme.

On ne prouve pas

sa foi en

brûlant un homme

mais en se

faisant brûler

pour elle. » À

la fin de sa

vie, c’est chez

Montaigne, lui

aussi, qu’il

trouvera un

réconfort et un

modèle :

« Je vois en

lui, l’ancêtre,

le protecteur et

l’ami de chaque

homme libre. »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K. K. BaczynskiTestament

de feu

Traduit du

polonais et

présenté

par Claude-Henry

du Bord et

Christtophe

Jezewski

EDITION BILINGUECollection

NeigeISBN

978-2-845-90084-4

– 204 pages –

19 €

|

|

|

|

|

|

|

Figure

légendaire de la

littérature

polonaise du XXe

siècle,

Krzysztof Kamil

Baczynski est né

en 1921. Il

appartient à la

première

génération née

dans une Pologne

libre, qui est

aussi celle de

Jean-Paul II. Il

est mort à 23

ans sur les

barricades de

l’Insurrection

de Varsovie, le

4 août 1944.

« Ces poètes

dépassèrent

l’enfer, écrit

Stanislaw Beres

dans sa préface

à l’anthologie

Poètes de

l’Apocalypse

(1991), mais ne

cessèrent de

chercher la

beauté du reflet

divin dans le

visage de

l’homme et cela

les amena à une

poétique

particulière,

unique peut-être

dans la

littérature

mondiale… »

Baczynski est un

poète

parfaitement

original. Les

poèmes

patriotiques,

les témoignages

sur ce qui fut

une des pires

nuits de

l’Histoire

voisinent avec

les poèmes

d’amour (parmi

les plus beaux

de la poésie

polonaise),

écrits pour sa

femme Barbara

(Basia), morte

enceinte trois

semaines après

lui, lors de

l’Insurrection.

Comment ne pas

évoquer les

bouleversants

poèmes d’amour

que Krzysztof

écrivit pour sa

mère et dont un

fragment est

gravé sur son

tombeau, au

cimetière de

Powazki à

Varsovie :

« Qu’importe si

je suis loin, /

si les ténèbres

nous ont

déchirés, et que

la douleur reste

plantée comme un

couteau. / Moi

en toi et toi en

moi, nous allons

en torrent, en

fleuve, / en

torrent d’or

frémissant, en

étoiles de roses

luisantes. »

Sa veine

satirique

déborde d’une

merveilleuse

ironie, mais ce

qui est le plus

caractéristique

de cette poésie,

c’est son

mysticisme :

Baczynski est le

poète d’une foi

en acte vouée à

un éternel

questionnement

et en proie au

doute.

Son

christianisme

toujours en

lutte contre

toutes formes de

pharisaïsme,

marqué par le

personnalisme

d’Emmanuel

Mounier (qui a

beaucoup

influencé les

milieux

chrétiens de la

Pologne des

années 30) se

résume en cette

phrase :

« combattre par

l’amour ».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Catherine

Chalier

Kalonymus

Shapiro,

rabbin du

Ghetto de

Varsovie

(1889-1943)

Présentation et

traduction de

l'hébreu de

textes inédits Collection

Les Carnets

spirituelsISBN

978-2-845-90164-3

– 160 pages –

12 €

|

|

Catherine

Chalier donne

ici en français

la première

présentation de

la personnalité

et l’œuvre de

Rabbi Kalonymus

Shapiro

(1889-1943),

cette haute

figure du

hassidisme et de

la résistance

spirituelle à la

Shoah. Kalonymus

Shapiro fut

rabbin au ghetto

de Varsovie et

l’on a retrouvé,

conservés dans

la terre, les

textes écrits

pour essayer de

trouver un sens

face à cette

inconcevable

épreuve. Les

éditions

originales des

textes de Rabbi

Kalonymus

Shapiro ont paru

en hébreu,

depuis Ech

Qodech (Le Feu

saint), en

1960, à Bnéi

Machavah Tova

(Enfants d’une

pensée bonne),

en 1989.

Plusieurs

traductions ont

paru en langue

anglaise. Le

livre se compose

d’un essai sur

la vie et la

pensée de

Kalonymus

Shapiro suivi

d’un choix de

textes extraits

de Derekh

Melekh (Le

chemin du Roi)

et de

Ech Qodech (Le

Feu saint)

et spécialement

traduits pour

cette édition

par Catherine

Chalier.

En 1941 le

Ghetto de

Varsovie

comptait 445 000

personnes et le

taux de

mortalité y

était

catastrophique,

suite au

dénuement

absolu, en

particulier au

manque de

vivres, de

vêtements et

d’espace, aux

maladies, tel le

typhus, et aux

exactions de

chaque instant

de la part des

nazis. La

situation des

enfants était

tout

particulièrement

dramatique.

« La mort

gouverne dans

toute sa

majesté, alors

que la vie ne

luit qu’à peine

sous une épaisse

couche de

cendres. Cette

imperceptible

lueur de vie est

faible,

misérable,

pauvre, sans le

souffle de la

liberté, sans la

moindre

étincelle de

spiritualité »,

écrit Abraham

Lewin dans son

Journal le

13 septembre

1941.

C’est pourtant

sur cette

étincelle de

spiritualité que

Kalonymus

Shapiro veillera

dans les

conditions

effroyables du

Ghetto, ne

cessant de

donner des

homélies chaque Chabbat

et jour de fête

afin de procurer

une aide

spirituelle à

ceux qui

l’entouraient et

encourager une

vie juive fidèle

dans la mesure

où l’atrocité

des conditions

d’existence le

permettait.

La résistance

spirituelle

dont, avec

d’autres,

témoigne

Kalonymus

Shapiro retient

généralement

moins

l’attention que

la résistance

armée de

l’insurrection

du Ghetto qui

éclata le 19

avril 1943 et

qui marque tant

la mémoire, pour

son courage

sublime et pour

sa dignité sans

espoir. Marek

Edelman, qui fut

l’un des leaders

du soulèvement

du Ghetto,

reconnaît

lui-même que

l’héroïsme n’est

pas l’apanage de

la lutte armée.

« En donnant des

leçons de Torah

dans ces

conditions

implacables et

infernales,

souligne

Catherine

Chalier,

R. Kalonymus

Shapiro ne

désarme pas. Sa

vigilance

spirituelle

maintenue grâce

à de grands

efforts et à une

patience qui ne

ressemble en

rien à la

passivité ou à

la démission

devant plus fort

que soi, ne

faiblit jamais,

même quand le

tourment enduré

semble en passe

de vaincre toute

foi.

« La résistance

spirituelle ne

mérite donc pas

d’être tenue

dans

l’insignifiance

comme cela

arrive encore

chez ceux qui,

méconnaissant sa

grandeur,

l’assimilent à

un manque de

courage pour

affronter la

lutte armée, la

seule censée

compter. Elle

aussi refuse

l’humiliation,

le mépris et

l’offense ; elle

aussi combat

pour sauver la

dignité humaine

et la force de

l’esprit malgré

la faiblesse

extrême infligée

aux corps et un

dénuement absolu

qu’aucun secours

venu de

l’extérieur

n’atténue. […]

La résistance

spirituelle

juive prend donc

également la

forme d’un

témoignage

destiné à faire

réfléchir au

sens de cette

humanité en

l’homme. Que ce

fût là, pour R.

Kalonymus

Shapiro, la

tâche éternelle

d’Israël ne fait

aucun doute.

L’éternité

d’Israël

souffrait alors

une violence

inouïe mais elle

ne pouvait

mentir. C’est là

l’ultime sens de

sa résistance

spirituelle. »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 février 2026

L’arrière-silence, de

Michèle Finck, lu par Marc

Wetzel (Poesibao)

4

février 2026

L’Éclatante Beauté de Sally,

d’Elizabeth von Arnim, par

Philippe Barthelet (Valeurs

actuelles)

3

février 2026

L’arrière-silence, de

Michèle Finck, lu par Guillaume

Curtit (Poesibao)

2

février 2026

Journal d’une planète minuscule,

d’Agnès Clerc, lu par Antoine

Jockey (Al Majalla)

7

janvier 2026

Ainsi parlait Platon,

d’Emmanuel Pasquier, par

Philippe Barthelet (Valeurs

actuelles)

6

janvier 2026

Un déjeuner en montagne, de

Gérard Pfister, lu par

Marie-France de Palacio (Recours

au poème)

6

janvier 2026

Le Rêve de Dostoievski, de

Cécile A. Holdban, lu par

Pierrick de Chermont (Recours au

poème)

|

|

|

|

|

Retour

Marc Tison Marc Bernard

Nouvelle vidéo

Extrait du

Ep "Jours pendant" en écoute ICI

|

|

La vidéo

"Antonomase sociologique"

Des spectres de fantômes

pilotent des machines dominantes,

clinquantes et ignorantes,

ridicules de victoires qui nous destinent à

conforter leurs complexions

La matrice initiale se grippe.

Le concept de révolution reste à

sa place à côté du rêve, extirpé du réel

|

|

|

|

|

Marc Bernard (ingénieur du son et

musicien) & Marc Tison (poète, ex

chanteur de rock) collaborent depuis

plusieurs décennies sur

différents projets.

Depuis quelques années, ils se

concentrent sur la réalisation

d'univers musicaux et sonores autour

de textes de poésie de Marc Tison

Voir ICI

|

|

|

|

|

BONUS

Visiter la page du

Collective Baudelaire

Baudelaire en vidéo visité par une quinzaine

d'interprètes en fusion électronique

|

Dernière sortie "Réversibilité"

|

|

|

|

|

|

|

Les plaintes d'un Icare par

Marc Tison et Le collective

Baudelaire

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 rue de la vieille forge, 81110,

Saint Amancet

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

Retour

Retour

George Orwell

prophète de la

post-vérité

|

George

Orwell partage avec Franz Kafka

cette singularité d’être sans

doute davantage connu par

l’adjectif dérivé de son

patronyme que par son œuvre. […]

Parmi ceux qui utilisent à tout

propos « kafkaïen » ou

«orwellien », combien ont lu

Le Procès et La

Métamorphose, ou bien

1984 et La Ferme des

animaux ? Ne parlons même

pas d’Amerika pour le

premier ou du Quai de Wigan

pour le second. Orwell possède

de surcroît une autre

particularité, celle d’avoir

donné naissance à un autre terme

passé dans le langage courant :

newspeak ou « novlangue

» […]

Si les

formes multiples du

totalitarisme et la manipulation

du langage constituent bel et

bien deux axes essentiels de la

pensée politique d’Orwell, il

serait erroné de les y réduire.

Comme d’y réduire son œuvre

littéraire, au risque

d’appauvrir et de figer l’une et

l’autre. […] Sans doute

range-t-on trop hâtivement – et

à tort – 1984 dans le

genre dystopique, quand Orwell

parle explicitement d’une satire

qui, selon Tzvetan Todorov, fait

figure de « grammaire de la

peur politique ». Le terme

de satire à son importance chez

ce fin lecteur de Jonathan

Swift, pour qui Les Voyages

de Gulliver est un livre

inépuisable, qu’il ne cesse de

relire depuis ses huit ans. […]

Orwell

démontre la capacité qu’a la

langue de faire et défaire le

monde. Il partage avec Swift et

d’autres une forme

intransigeante de lucidité,

ainsi qu’il le dit : « Ce

qui fait que les gens de mon

espèce comprennent mieux la

situation que les prétendus

experts, ce n’est pas le talent

de prédire des événements

spécifiques, mais bien la

capacité de saisir dans quelle

sorte de monde nous vivons. »

Il dénonce, avec une verve

tantôt satirique tantôt

polémique, l’éviction et la

pétrification du langage qui,

inéluctablement, conduit à un

appauvrissement de notre

perception du réel. […]

Si Orwell

ne sépare jamais littérature et

morale, il redoute son

instrumentalisation au service

de l’idéologie. Car pour lui, la

littérature est l’espace même de

la pensée individuelle, ce qui

en fait l’une des cibles

privilégiées de toutes les

formes – ouvertes ou larvées,

politiques, religieuses,

idéologiques ou morales – de

totalitarisme. Dans son célèbre

essai The Prevention of

Literature (1946), il ne

dit pas autre chose : « Là

où règne une orthodoxie

politique rigide, une vraie

littérature ne peut exister. » […]

La guerre

d’Espagne, pour laquelle il

s’était porté volontaire avec sa

première épouse, Eileen, fut

pour lui à la fois une

révélation politique, une

épreuve physique et un choc

moral irréversible. Il y a vécu

ce que peu d’intellectuels de

son temps ont osé affronter : la

guerre, la révolution et la

trahison idéologique, les armes

à la main. […] En arrivant à

Barcelone, il découvre un monde

où la hiérarchie semble

suspendue, où les serveurs

refusent les pourboires, où les

soldats le tutoient, où les

uniformes sont supprimés. […]

Mais il

déchante très vite quand les

premiers combats opposant les

anarchistes et le POUM à la

garde civile contrôlée par les

communistes éclatent, ce qu’il

appelle la « sale guerre

dans la guerre ». Le Parti

communiste, soutenu par l’URSS,

commence à démonter

systématiquement les structures

révolutionnaires, à imposer une

discipline verticale, à désarmer

les milices ouvrières. Des

militants du POUM sont arrêtés,

torturés, accusés de trahison.

La propagande communiste les

présente comme des agents de

Franco. Orwell, visé lui-même

par un mandat d’arrêt, doit fuir

clandestinement l’Espagne avec

sa femme. […]

Désormais,

Orwell ne croira plus en aucune

forme de pouvoir centralisé. Il

se méfiera des partis, des

bureaucraties, des vérités

officielles. À son retour, il

n’aura de cesse de dénoncer la

manipulation idéologique :

La Ferme des animaux naît

de la trahison du rêve

révolutionnaire, et 1984

de l’expérience de la

falsification des faits. Car ce

qu’il a vu en Espagne, c’est que

le mensonge peut se déguiser en

vertu, que la vérité peut

devenir illégale et que le

langage est le premier champ de

bataille du pouvoir. […] Quand

il cherche à témoigner de ce

qu’il a vu, les portes se

referment. Il est en butte à la

conspiration du silence et à la

calomnie, « efficacement

organisée par les commissaires

du Komintern et tous leurs

auxiliaires bénévoles de la

gauche ». […]

Dans

Pourquoi j’écris (1946),

Orwell affirme : « Tout ce

que j’ai écrit depuis 1936 l’a

été, directement ou

indirectement, contre le

totalitarisme et pour le

socialisme démocratique tel que

je le conçois. » […] Le

socialisme d’Orwell n’est pas

dogmatique mais construit sur

une expérience vécue, qui est

celle de la pauvreté, de la

guerre et de l’injustice

sociale. De Dans la dèche à

Paris et à Londres à

Hommage à la Catalogne,

toute son œuvre est traversée

par la solidarité avec les

humiliés et par une haine active

de la domination, qu’elle soit

capitaliste, coloniale ou

bureaucratique. […]

Ce qu’il

constate également, c’est ce que

la machine fait à l’homme. Il

perçoit ce totalitarisme

technologique qui est en train

de se mettre en place. Dans un

essai paru dans Polemic

en mai 1946, il décrit cet autre

futur qui est en marche : «

Les nouvelles sociétés

managériales ne consisteront pas

en une mosaïque de petits états

indépendants, mais en grandes

superpuissances, groupées autour

des principaux centres

industriels en Europe, en Asie

et en Amérique. […]

Chaque société sera

hiérarchique, avec une

aristocratie fondée sur le

talent au sommet et une masse de

semi-esclaves à la base. »

[…]

Il déplore

que « l’horreur instinctive

que tous les gens dotés de

sensibilité éprouvent devant la

mécanisation progressive de la

vie » soit méprisée comme

« un simple archaïsme

sentimental ». Mais cela

participe de cette «haine du

passé qui est le trait

fondamental de toute la

psychologie progressiste ».

Orwell lui oppose la common

decency, une morale

élémentaire partagée par les

gens simples, qui n’est pas

écrite, ne repose sur aucune

idéologie, mais est profondément

ancrée dans le quotidien. […]

La common decency,

c’est ce qui subsiste en

l’absence de règles imposées :

un fond de bonté, ou du moins de

retenue, qui n’a pas besoin

d’être prescrit. […] Le

socialisme n’est pas, pour lui,

une théorie de l’histoire ou un

projet de société total, mais la

mise en œuvre politique de la

décence commune, autrement dit

une organisation sociale qui

permettrait aux valeurs

ordinaires de prospérer, au lieu

d’être écrasées par

l’exploitation ou le cynisme.

C’est la

raison pour laquelle il rejette

à la fois le capitalisme, qui

détruit la solidarité par

l’individualisme économique, et

le totalitarisme stalinien, qui

écrase la spontanéité morale au

nom d’une vérité d’État. Dans

les deux cas, c’est la même

chose qui est détruite : la part

humaine, irréductible, du

jugement moral personnel. «Ce refus

des catégories abstraites et des

masques idéologiques, cette

volonté de retrouver le visage

de notre commune humanité, même

dans ses incarnations les plus

singulières, les plus

déconcertantes ou les plus

odieuses, fondent l’humanisme

d’Orwell », écrit Simon

Leys.Thierry Gillybœuf

Ainsi parlait George Orwell

extraits de la préface, "La

vérité comme acte

révolutionnaire"

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LES

TROIS

NOUVEAUTÉS

DU

MOISEn

librairie le

jeudi 15 janvier

2026Distribution

Sodis –

Diffusion

Sofédis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bernard Shaw Les

Aventure

d'une jeune

fille noireTraduit

de l'anglais par

Antoine Lafarge Collection Le

Rouge & le NoirISBN

978-2-845-90401-9

– 128 pages –

14 €

|

|

|

|

Comme un roman

inédit de Conrad

avait inauguré

2025 pour la

collection

Le Rouge & le

Noir, 2026

s’ouvre par un

texte quasi

inconnu de

Bernard Shaw,

prix Nobel de

littérature

1925, aussi

génial et

provocateur que

son grand aîné

irlandais Oscar

Wilde.

Les

Aventures d’une

jeune fille

noire ont

paru à Londres

en 1932 Écrit

d’une traite

lors d’un séjour

de Shaw en

Afrique du Sud,

le livre est le

récit tendre et

ironique des

rencontres d’une

jeune fille

noire dans la

forêt africaine

: prophètes et

charlatans,

caravanes de

colons,

ermites., etc.

Cette drôlerie

n’est cependant

pas gratuite.

Shaw dénonce

toutes les

formes

d’obscurantisme

religieux, mais

livre aussi un

ardent plaidoyer

féministe et

antiraciste.

« Je

considère,

écrivait Shaw,

que la

morale actuelle

en matière de

relations

économiques et

sexuelles est

désastreusement

erronée, et je

considère avec

horreur

certaines

doctrines du

christianisme

tel qu’il

estaujourd’hui

compris. »Le

diagnostic reste

plus vrai que

jamais avec le

regain actuel

des

fondamentalismes.

L’ouvrage a

suscité un

véritable

scandale dans

les milieux

conservateurs et

religieux, et a

été même

interdit dans

l’État libre

d’Irlande. Ce

n’était

cependant pas la

première fois

que Shaw défiait

le conformisme

religieux et

moral du public.

Cette levée de

boucliers qu’ont

suscitée Les

Aventures de la

jeune fille

noire n’a

pas n’empêché

que ce grand

texte obtienne

un grand succès

tant en

Angleterre

qu’aux

États-Unis. Dès

1933, le livre

était traduit en

français par

Augustin et

Henriette Hamon,

traduction qui,

du fait de

l’antisémitisme

affiché du

traducteur, n’a

jamais été

rééditée. Ce

contretemps a

certainement

beaucoup nui à

la découverte en

France d’un

texte pourtant

particulièrement

représentatif de

l’esprit

généreux et

irrévérencieux

de Shaw.

La nouvelle a

été rééditée à

Londres en 1934

accompagnée d’un

court essai,

écrit à Ayot

St.Lawrence, le

village où Shaw

s’était retiré.

Nous présentons

ici la

traduction de ce

texte, révisé en

1946, convaincus

nous aussi,

quelques

décennies plus

tard, de «

l’importance

d’un tel message

dans la crise

mondiale

actuelle ».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

George OrwellAinsi

parlait George

OrwellDits

et maximes de

vie

Traduit de

l'anglais et

présenté par

Thierry

Gillybœuf

Bilingue

anglais-français

Collection

Ainsi parlaitISBN

978-2-845-90393-7

– 224 pages –

15 €

|

|

|

|

George Orwell

(1903-1950) est

certainement

l’un des

écrivains qui a

le mieux pensé

l’évolution des

sociétés

modernes. Ses

deux célèbres

romans

La Ferme des

animaux et

1984

dénoncent avec

une force

prophétique des

totalitarismes

nouveaux fondés

sur la

technologie et

la

désinformation.

Le succès

planétaire de

ces deux romans

fait trop

souvent oublier

qu’Orwell est

aussi l’auteur

de très nombreux

essais, articles

et lettres où

il a rendu

compte de ses

expériences

d’écrivain

engagé (enquêtes

sociales, guerre

d’Espagne)

développé une

profonde

réflexion sur

l’homme et sur

la société.

Au-delà de ces

deux célèbres

romans, Orwell a

mené à travers

de très nombreux

essais, articles

et lettres une

profonde

réflexion sur

l’homme et sur

la société.

« Le langage

politique,

écrit-il dans un

de ses essais

politiques,est

conçu pour

rendre les

mensonges

crédibles et le

meurtre

respectable.

»

Cet

Ainsi parlait

bilingue

anglais-français

permet d’avoir

une approche

d’ensemble d’une

œuvre lucide et

courageuse,

d’une extrême

actualité.

Thierry

Gillybœuf qui a

conçu et traduit

cet

Ainsi parlait

Orwell a

publié chez

Arfuyen

Ainsi parlait

Thoreau et

Ainsi parlait

Melville

et, dans le

domaine italien,

l’intégrale de

l’œuvre

d’Antonia Pozzi.

C’est Kellyanne

Conway,

conseillère de

Donald Trump,

qui a utilisé la

première

l’expression

« vérité

alternative ».

S’il y a

aujourd’hui un

écrivain à lire

pour lutter

contre cette

intoxication

répandue

aujourd’hui par

les politiques

et les médias,

c’est à coup sûr

Georges Orwell :

« Dire la vérité

dans un temps de

mensonge

universel,

écrivait-il,

est un acte

révolutionnaire.

» Orwell a

fait de la lutte

contre les

différentes

formes de

totalitarisme

une mission

primordiale.

La Ferme des

animaux et

1984 dénoncent

de manière

prophétique les

techniques de

manipulation et

l’écrasement de

l’individu de

nos

cyberdictatures.

Orwell considère

que la liberté

commence par la

fidélité aux

faits et la

clarté des mots.

Le concept de

« Novlangue »

qu’il introduit

dans

1984 montre

comment le

pouvoir peut

déformer la

réalité en

pervertissant

les mots : car

« si la pensée

corrompt le

langage, le

langage peut

aussi corrompre

la pensée. »

Par le courage

de ses

engagements et

par son

extraordinaire

lucidité, par

son indépendance

d’esprit et son

refus des

dogmes, Orwell

est un penseur

plus que jamais

nécessaire pour

apprendre à

penser librement

et à défendre

les fondements

de cette liberté

: «

Le véritable

ennemi, c’est

l’esprit réduit

à l’état de

gramophone. »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Michèle FinckL'arrière-silenceCollection Les

Cahiers

d'ArfuyenISBN

978-2-845-90402-6

– 224 pages –

18 €

|

|

|

|

|

|

|

Après

Balbuciendo

(2012),

La Troisième

main

(2015),

Connaissance par

les larmes

(2017),

Sur un piano de

paille

(2020) et

La Ballade des

hommes-nuages

(2022) et

La voie du

large (2024),

L’arrière-silence

est le septième

livre de Michèle

Finck que

publient les

Éditions

Arfuyen. Son

œuvre se

caractérise par

une rare

puissance et

intensité.

Rappelons que

La voie du large,

le sixième livre

de Michèle Finck

publié par les

éditions

Arfuyen, a

remporté en 2024

le prix

Apollinaire.

Leçons de

silence,

tel aurait pu

être le titre de

ce nouveau

livre. s’il

avait eu une

intention

démonstrative,

mais l’ambition

de Michèle Finck

est toute

différente. Il

ne s’agit ici

que de simples

témoignages

rapportés de

l’exploration de

ce tréfonds de

silence qui

veille en nous,

en-deçà de la

conscience et du

langage, « cette

rumeur

silencieuse

unique en chacun

de nous / qui

nous accompagne

toute une vie ».

Le terme« arrière-silence »

fait évidemment

penser à cet

« arrière-pays »

qui a donné son

titre au récit

autobiographique

publié par Y.

Bonnefoy en

1972. Mais le

pays qu’évoque

ici M. Finck est

une contrée

purement

intérieure :

«

arrière-silence

cette rumeur

silencieuse

unique en chacun

de nous / qui

nous accompagne

toute une vie en

s’accumulant

strates par

strates dans

l’arrière-crâne

/ c’est avec son

énigme que nous

passons notre

existence – et

peut-être notre

mort ».

Ce livre, comme

tous les

ouvrages de M.

Finck, est

soutenu par une

puissante

architecture en

sept mouvements

: « L’origine »

(prologue), «

Les muets », «

La femme », « A

cappella pour

les sans-voix »,

« Le chant des

choses », «

L’invention du

silence », « La

leçon de silence

», « Neige,

enfin «

Pianécrire »

(épilogue).

Professeur de

littérature

comparée à

l’université de

Strasbourg, M.

Finck est

l’autrice

d’ouvrages

essentiels sur

la poésie

contemporaine.

Pour Arfuyen,

elle a traduit

Trakl et son

père, Adrien

Finck.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TROIS

LIVRESÀ

REDÉCOUVRIRDistribution

Sodis –

Diffusion

Sofédis

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Joseph Conrad et

Ford Madox FordLes

Héritiers du

monde

Traduit de

l'anglais par

Paul

Decottignies

Collection

Le Rouge & le

NoirISBN

978-2-845-90304-3 –

168 pages –

16 €

|

|

|

|

Roman totalement

inédit en

français,

Les Héritiers du

monde (The

Inheritors) a

paru en

1901,juste après

deux des

chefs-d’œuvre de

Conrad,

Au cœur des

ténèbres

(1899) et

Lord Jim

(1900).

Ce récit

prophétique et

haletant dénonce

les techniques

de

désinformation

et de

manipulation

qui, d’un

populisme à

l’autre, ne

cessent de

menacer les

démocraties.

Avec une

étonnante

maestria, Conrad

et Ford tissent

une intrigue à

trois niveaux :

un financier

philanthrope et

mégalomane mène

une campagne

inter-nationale

pour exploiter

les ressources

du Groenland ;

un noyau

d’activistes

cherche à

compromettre le

gouver-nement

britannique pour

discréditer sa

«politique de la

raison » ;

par un subtil

jeu d’échecs,

une femme

fascinante et

cynique les

manœuvre tous à

ses propres

fins.

Qui sont ces

« Héritiers du

monde »,

dont elle se

revendique ?

« Nous sommes

l’Inévitable,

affirme-t-elle,

et vous ne

pouvez rien

contre nous. »

Le plus étonnant

dans ce roman,

c’est que cette

histoire qui

ressemble à La

Guerre des

mondes (H.

G. Wells était

un ami de

Conrad) ou à une

dystopie sur les

cyberdictatures,

se fonde sur la

situation du

Congo belge,

riche en or,

pétrole et

autres

ressources, tel

que Conrad l’a

découvert

lorsqu’il y a

été embauché

comme capitaine

de steamer en

1890.

Le personnage

central des

Héritiers du

monde, est

fortement

inspiré du roi

Leopold II,

sorte de

philanthrope

mégalomane qui

pillait sans

scrupule cette

terre devenue

son bien

personnel. Le

Groenland du

roman transpose

ces souvenirs du

Congo. Exploiter

les richesses du

Groenland en

jouant entre les

grandes

puissances,

est-ce un hasard

si c’est le

thème de la

quatrième saison

de la fameuse

série danoise Borgen ?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ainsi

parlait Georges

Bernanos Dits

et maximes de

vie

Textes choisis

et présentés par

Gérard BocholierCollection

Ainsi

parlaitISBN

978-2-845-90209-3

– 152 pages

– 14 €

|

|

|

|

|

|

|

Aussi laïque que

Bernanos était

chrétien, Camus

lui a rendu le

plus juste

hommage :

Bernanos,

écrit-il,

« mérite le

respect et la

gratitude de

tous les hommes

libres. » C’est

en cela, en

effet, que son

œuvre dépasse

les modes et les

étiquettes.

Bernanos est

aujourd’hui à la

mode. Longtemps

relégué parmi

les dinosaures,

le voici devenu

référence de nos

intellectuels,

comme Bloy ou

Péguy. Son style

brillant, sa

pensée

anticonformiste

nous le rendent

indispensable

face à un monde

de plus en plus

étouffant.

Bernanos est

inclassable dans

la littérature

française. Il

faudrait le

comparer

seulement à

George Orwell

(1903-1950) :

comme l’auteur

de

1984, celui

de

La France contre

les robots

est plus qu’un

écrivain : un

mélange de

journaliste et

de prophète, un

témoin de la

dignité de

l’homme face à

toutes les

tyrannies et

toutes les

lâchetés.

Gérard

Bocholier, poète

et essayiste,

nous fait

partager son

admiration pour

le meilleur

Bernanos. En

épigraphe de sa

préface, il cite

cette phrase

révélatrice de

Bernanos :

« Qu’importe ma

vie ! Je veux

seulement

qu’elle reste

jusqu’au bout

fidèle à

l’enfant que je

fus. »

D’instinct

Bernanos déteste

les postes, les

fonctions, les

honneurs. Tout

cela qui ne peut

que nous

tromper. Nous ne

sommes pas faits

pour ça. Vivre

est une

aventure, pas

une boutique.

Avant que

l’argent ne

prenne le

pouvoir en

toutes choses,

les hommes le

savaient bien :

« C’étaient des

gens qui

savaient vivre,

et s’ils

sentaient un peu

fort la pipe ou

la prise, ils ne

puaient pas la

boutique, ils

n’avaient pas

ces têtes de

boutiquiers, de

sacristains,

d’huissiers, des

têtes qui ont

l’air d’avoir

poussé dans les

caves. »

Bernanos n’a pas

de mots assez

durs pour ceux

qu’il nomme les

« réalistes »

ou les

« cyniques »,

tous ceux qui

apportent leur

consentement ou

leur soumission

au

«conformisme

universel,

anonyme ». Bernanos

dénonce les

ruses de ce type

nouveau d’homme

égoïste,

logicien,

hypocrite, ne

vivant que pour

le profit et la

jouissance. D’où

aussi, sur le

fond, sa rupture

avec Maurras,

dont l’esprit

lui paraît

« absolument

dépourvu,

dépouillé,

destitué de

toute charité ».

Polémiste,

Bernanos ?

Certes il

admirait Bloy et

sa plume était

vive. Mais il

détestait ce

terme. Bien

plutôt un

« combattant de

l’Esprit »,

n’écrivant que

pour se

justifier

« aux yeux de

l’enfant »

qu’il fut et qui

ne veut pas

mourir

« sans témoigner

», qui va

« jusqu’au bout

du vrai, quels

qu’en soient les

risques ».

|

|

|

|

|

|

|

Georg TraklLes

Chants de

l'Enténébré

Traduit de

l'allemand et

présenté par

Mchèle Finck

Bilingue

allemand-français

Collection

Neige

ISBN

978-2-845-90307-4

– 138 pages –

15 €

|

|

|

|

Comme l’Allemand

Novalis

(1772-1801),

comme l’Anglais

Keats

(1795-1821),

comme l’Italien

Leopardi

(1798-1837),

comme le

Français Rimbaud

(1854-1891),

l’Autrichien

Georg Trakl

(1887-1914) est

un des grands

météores de la

littérature

européenne. De

la génération

qui suit celle

de Hofmannsthal

(1874) et Rilke

(1875), Trakl

incarne une

révolte

viscérale face

aux valeurs de

la grande

bourgeoisie

autrichienne et

du classicisme

goethéen.

Durement marquée

par l’expérience

de la drogue, de

l’inceste, de la

démence et de la

guerre, son

œuvre annonce

toutes les

transgressions

et les

souffrances du

siècle à venir.

Son internement

psychiatrique au

lendemain de la

bataille de

Grodek et sa

mort mystérieuse

ajoutent à sa

légende pour en

faire une image

exemplaire du

poète moderne et

le précurseur du

grand poète

allemand d’après

la catastrophe,

Paul Celan.

Rimbaud cesse

d’écrire avant

trente ans,

Trakl meurt à

vingt-sept ans

en 1914 et sa

période dite de

« maturité »

n’aura également

duré que quatre

ans (1910-1914).

Comme celui de

Rimbaud, le

parcours

poétique de

Trakl est menacé

par la folie :

« Aucun des

sophismes de la

folie, – la

folie qu’on

enferme – n’a

été oublié par

moi »,

écrit Rimbaud.

C’est cette même

démence qui

« enténèbre »

l’œuvre de

Trakl. Mais

alors que

Rimbaud,

prophète solaire

et exalté,

travaille à

l’échelle de

« l’immensité de

l’univers »

et de tous les

hommes, Trakl,

l’ermite

nocturne, ne

conçoit qu’une

harmonie

transmissible à

quelques «

séparés »

L’hostilité de

Trakl envers le

classicisme

bourgeois de

Goethe contraste

avec son

admiration pour

Novalis, qui

apparaît comme

son double

bienheureux.

Mais, plus

encore que

Novalis,

l’interlocuteur

majeur de Trakl

est Hölderlin,

qui incarne la

figure du

« poète fou »,

devenu étranger

à une réalité

extérieure sans

emprise sur lui.

Rilke disait

avoir

« beaucoup

fréquenté, avec

la plus grande

émotion, la

poésie de Georg

Trakl. »

Mais il

s’interrogeait

aussi :

« Qui donc

pouvait-il être

? » C’est à

cette question

que Michèle

Finck s’efforce

de répondre en

traduisant ses

poèmes les plus

significatifs et

en méditant sur

cette

« œuvre-destin

». Trakl

appelait Rimbaud

son

« frère à la

plainte violente

» et

Hölderlin, son

« frère » au

« chant doux ». Dans

ces

Chants de

l’Enténébré,

le poète nous

donne à entendre

une matière

sonore

entièrement

nouvelle, voix

de notre

modernité en

détresse.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 janvier 2026

Ainsi parlait Platon,

d’Emmanuel Pasquier, par

Philippe Barthelet (Valeurs

actuelles)

6 janvier

2026

Le

Rêve de Dostoievski, de

Cécile A. Holdban, lu par

Pierrick de Chermont (Recours au

poème)

5 janvier 2026

Journal d’une planète minuscule,

d’Agnès Clerc, lu par Marie

Étienne (EaN – En attendant

Nadeau)

Janvier

2026

Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,

de Philippe Simon, lu par Thomas

Penguilly (Bulletin de la

Société Barbey d’Aurevilly)

Décembre 2025 – février 2026

Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,

de Philippe Simon, lu par Claude

Cornu (Études normandes)

23 décembre 2025

ARFUYEN, UN TRAVAIL D’ORFÈVRE,

par la rédaction d’En

attendant Nadeau

23

décembre 2025

Le 50e annversaire d’Arfuyen,

par Alain Roussel (EaN)

23

décembre 2025

Le Message réisophique, de

Laurent Albarracin, par

Jean-Marie Perret (EaN)

23

décembre 2025

La Voix de l’érable. Opus

incertum VII, de Roger

Munier, par Chistian Doumet (EaN)

23

décembre 2025

Un déjeuner en montagne, de

Gérard Pfister, par Alain

Roussel (EaN)

23

décembre 2025

Un fabuleux silence. Journal de

poésie 1933-1938, d’Antonia

Pozzi, lu par Hélène Fresnel (EaN)

23

décembre 2025

Ce qui écoute en nous et

Sur le seuil invisible,

d’Alain Suied, lu par Christian

Travaux (EaN)

23

décembre 2025

L’Œuvre poétique. I. Le code de

la nuit et II. Tout le soleil

durant, de Dylan Thomas, lu

par Mathieu Jung (EaN)

12

décembre 2025

La Parole, de Malcolm de

Chazal, lu par Marc Wetzel (La

Cause littéraire)

|

|

|

|

|

Retour

2025

Retour

|

Lettre de nouvelles : décembre 2025

|

|

|

|

Avec les éditions Jas sauvages,

cultivons la foi spirituelle ou

humaniste, dans tous ses

dialogues! |

| |

|

|

|

|

|

Si vous voulez prendre en relais

l'action des éditions Jas sauvages,

pensez à transférer cette lettre de

nouvelles à vos connaissances qui

pourraient être intéressées. Merci

d'avance!

|

|

|

|

OFFRIR DES LIVRES, OFFRIR L'ESPRIT, POUR

NOËL!

|

|

|

|

TOUS LES LIVRES DES ÉDITIONS JAS

SAUVAGES CONSTITUENT DE TRÈS BEAUX

CADEAUX DE NOËL!

|

|

|

|

DEUX ÉTUDES BIBLIQUES À

MARSEILLE SUD-EST, avec

Jacqueline Assaël |

|

SUR LE THÈME: La filiation dans

la Bible: 6 décembre 14h-17h,

l'épisode du sacrifice d'Isaac,

dans la Genèse. 10 janvier:

étude de l'épître à Philémon

dans le Nouveau Testament.

Ouvrage de référence: Nouaison,

suivi de Genèse et Nouaison,

paru dans la collection

"Prièmes".

|

|

|

|

|

|

EN JANVIER, UNE RENCONTRE POÉSIE

DE LA FOI À VENCE, avec Yves

Ughes |

|

Une rencontre de poésie

œcuménique dans le cadre de la

semaine pour l'Unité des

chrétiens |

|

|

|

|

|

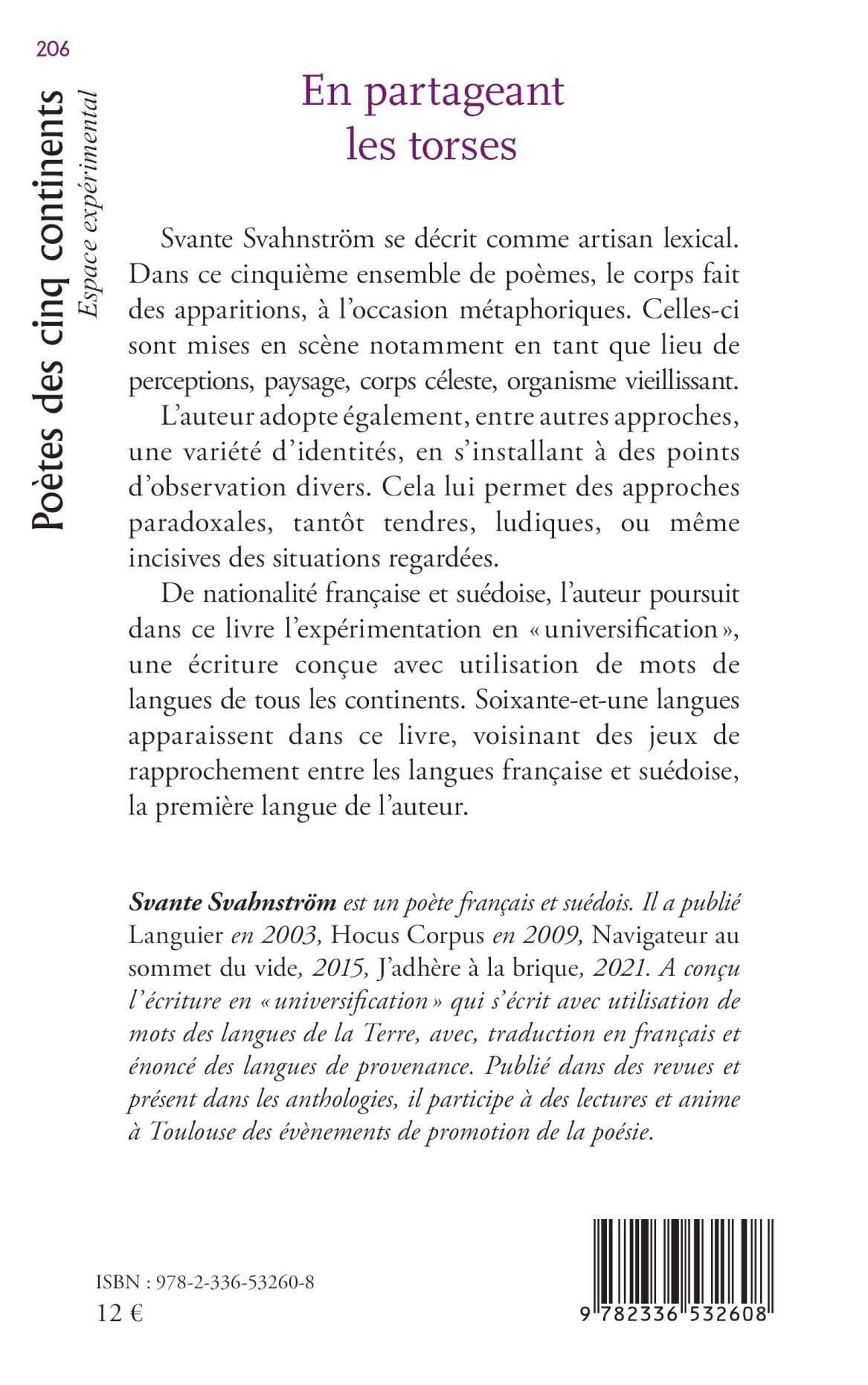

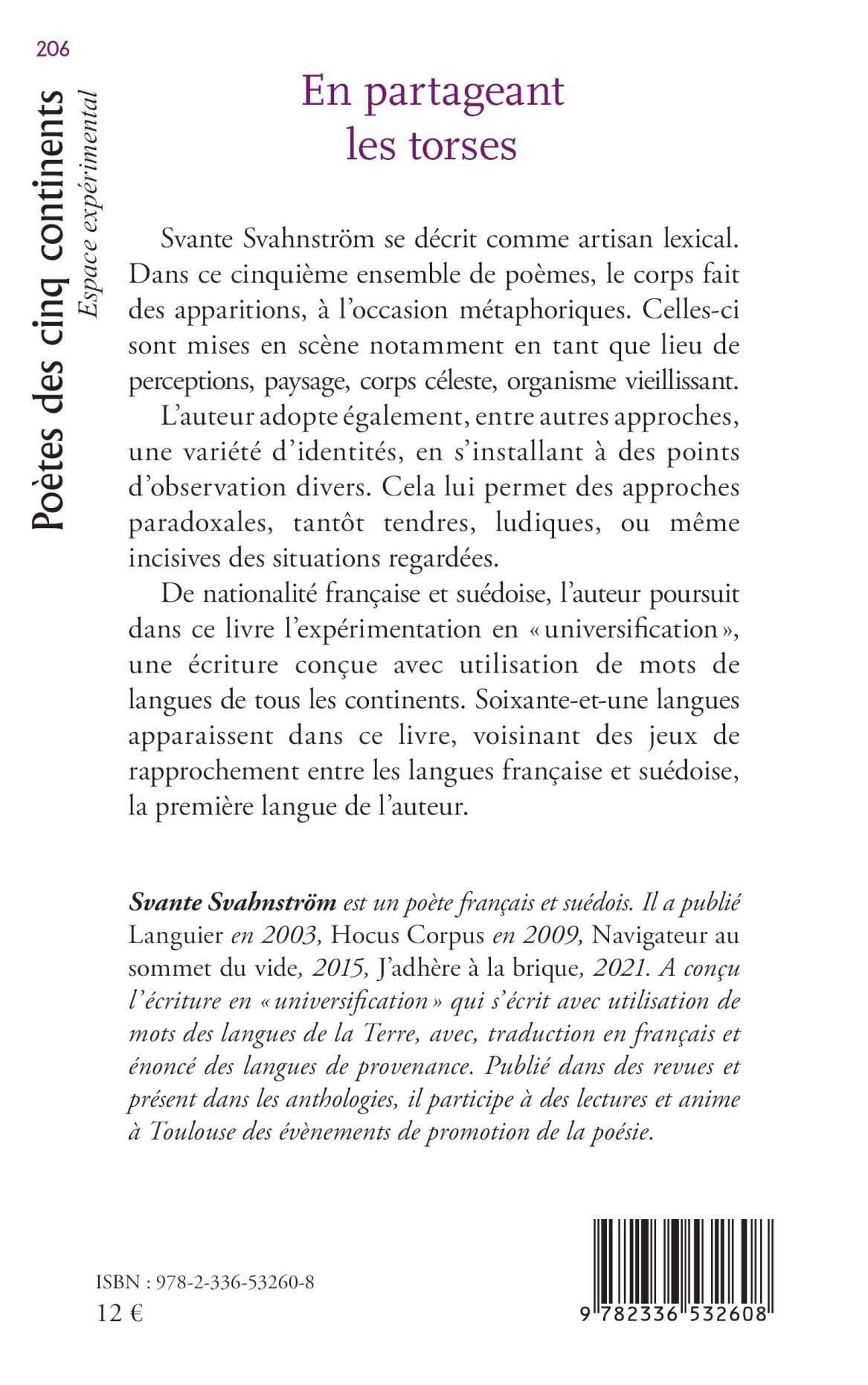

EN FÉVRIER, JACQUELINE WOSINSKI

VIENDRA PRÉSENTER SON RECUEIL

"SOUS L'ARCHE D'EUCALYPTUS" À

MARSEILLE |

|

puis nous irons ultérieurement

en parler aussi à Gap. Un texte

très puissant sur le génocide

rwandais, le redressement d'un

peuple et les méthodes de soins

des traumatismes psychologiques

créés par de tels événements.

|

|

|

|

|

|

L'AGENDA DES ÉDITIONS JAS

SAUVAGES EST CHARGÉ! |

|

Venez nous retrouver! Vous

pouvez aussi nous inviter chez

vous pour un partage poétique ou

un partage de réflexion! |

|

|

|

|

|

Retour

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez

ici

Vers un nouveau demi-siècle

Pour leur 50e

anniversaire, les éditions

Arfuyen ont publié cette année

un ensemble d’ouvrages

particulièrement riche et varié.

La nouvelle collection « Le

Rouge & le Noir », consacrée aux

romans et aux nouvelles, y a

pris une place importante, avec

six nouveautés.

À

compter du 1er

janvier 2026, le Comité

éditorial s’élargira à deux

nouveaux membres : Anne et

Gérard Pfister seront rejoints

par Cécile A. Holdban et Thierry

Gillybœuf, avec qui les Éditions

ont déjà établi depuis de

longues années une excellente

collaboration dans de nombreuses

collections. Dès le 1er

janvier 2027, ils assureront la

direction des deux collections

consacrées à la poésie française

(« Les Cahiers d’Arfuyen ») et à

la poésie étrangère bilingue («

Neige »). Ils reprendront de

même, dans le cours des années

suivantes, la responsabilité des

autres collections.

Nous nous réjouissons que, grâce

à eux, les Éditions

s’enrichissent de compétences et

de sensibilités nouvelles et

puissent entrer dans leur

deuxième demi-siècle avec des

atouts renforcés. Car, il ne

faut pas se le cacher, la

situation de l’édition

littéraire est de plus en plus

difficile tant du fait de

l’évolution du lectorat que de

la surproduction chronique de

nouveautés. Dans ce paysage, les

petites structures, moins

rigides et moins coûteuses,

disposent paradoxalement d’un

certain avantage concurrentiel,

pourvu qu’elles parviennent à

disposer d’un large catalogue

et d’une image de qualité.

La cause n’est donc pas perdue

et mérite de toutes façons qu’on

se batte pour la défendre. On ne

peut imaginer que les plus

grandes œuvres sur lesquelles se

sont construites notre culture

et notre sensibilité cessent

totalement d’être lues pour se

trouver reléguées au magasin des

antiquités, pour le seul usage

de l’Université. C’est pourtant

bien ce qui est en train de se

passer. Qui lit aujourd’hui

Platon, Shakespeare, Pascal ou

Goethe ? La collection « Ainsi

parlait » a été créée pour que

les plus grands écrivains et

penseurs de notre patrimoine

puissent continuer de nous

nourrir.

Car, si ces œuvres qui sont les

fondations mêmes de notre

littérature, ne sont plus lues,

il y a fort à craindre que, sans

que nous y prenions garde,

celle-ci ne soit rapidement

remplacée par la « fast

literature ». N’est-ce pas déjà

en vérité ce à quoi nous

assistons? D’un côté, une

industrie en quête de forts

tirages commercialise à grand

renfort de marketing des sortes

de « burgers » littéraires

riches en graisse et pauvres en

vitamines. De l’autre, des

auteurs en peine de

reconnaissance multiplient

jusqu’à l’absurde des genres de

« selfies » littéraires

dépourvus de toute véritable

écriture, oubliant qu’à 14 ans

Rimbaud le « voyant », le «

rebelle », était aussi capable

de remporter le premier prix de

vers latins au Concours

académique.

Nous consacrons cette dernière

lettre de l'année à présenter

les vingt nouveautés que nous

avons publiées en 2025. Les

fêtes de fin d'année sont

l'occasion d'offrir des livres,

et nous espérons que vous

trouverez dans cette liste – ou

plus largement sur notre site

editionsarfuyen.com – de

bonnes idées. Nos livres sont

distribués par Sodis-Gallimard

et peuvent donc être facilement

trouvés, ou commandés, en

librairie.

Nous vous souhaitons de bonnes

fêtes de fin d’année et une

heureuse année nouvelle,

entourée d’excellents livres.

|

|

|

|

|

LES 20 LIVRES

PARUS EN 2025

Distribution

SODIS-Gallimard

|

|

|

|

|

|

|

LITTÉRATURES

« Le Rouge & le Noir »Romans

et nouvelles Joseph

CONRAD et Ford Madox FORD, Les

Héritiers du monde.

Trad. par Paul Decottignies.

Ilarie VORONCA,

Souvenirs de la planète

Terre.

Préface de Nicolas CavaillèsFumiko

HAYASHI,

Une femme célèbre.

Traduit du japonais par René de

Ceccatty

Jack LONDON,

L'Étrange Expérience d'un

misogyne.

Traduit de l'anglais par Antoine

Lafarge Agnès

CLERC,

Journal d'une planète

minuscule.

Préface de René de Ceccatty

Elizabeth von ARNIM,

L'Éclatante Beauté de Sally.

Traduit de l'anglais par Paul

Decottignies

«

Les Vies imaginaires »Textes

autobiographiques

Natalie

BAUER-LECHNER,

Conversations avec Gustav

Mahler.

Traduit de l'allemand par Gérard

Pfister. Préface de Mathieu

SchneiderAdrien

FINCK,

L'Homme sans langue, suivi

de Résistance par la langue.

Traduit de l'allemand et de

l'alsacien par Angèle et Michèle

Finck. PRIX NATHAN-KATZ DU

PATRIMOINE 2025 Malcolm

de CHAZAL,

La Parole. Textes

inédit présenté par Yves Moatty

POÉSIES

«

Les Cahiers

d'Arfuyen »

Poésie française Pierre

DHAINAUT, Et

pourtant suivi de Ajouter

du noir, ou non et de Ce

qui doit venir Roger

MUNIER, La

Voix de l'érable. Opus incertum

VII.

Mars 1995 – septembre 1997

Laurent

LALBARRACIN, Le

Message réisophique

Cécile A. HOLDBAN,

Le Rêve de Dostoïevski

Gérard PFISTER, Un

déjeuner en montagne, suivi

de Le pur plaisir d'exister «

Neige »Poésie

étrangère (bilingue) Dylan

THOMAS,

L'Œuvre poétique II. Tout le

soleil durant

Traduit de l’américain et

présenté par Hoa Hôï Vuong.

Bilingue. PRIX NELLY SACHS 2025

SCIENCES HUMAINES

« Ainsi parlait »Dits

et maximes de vieCOLETTE, Ainsi

parlait Colette. Lu

et présenté par Gérard Pfister

GOETHE, Ainsi

parlait Goethe. Traduit

de l'allemand et présenté par

Roland Krebs. Bilingue Jules

BARBEY D'AUREVILLY, Ainsi

parlait Barbey d'Aurevilly. Lu

et présenté par Yves LeclairPLATON, Ainsi

parlait Platon.

Traduit du grec et présenté par

Emmanuel Pasquier. Bilingue

SPIRITUALITÉS «

Ombre » Grands

textes de spiritualitéL'AMI

DE DIEU DE L'OBERLAND,

Lettres aux Amis de l'Île-Verte.

Traduit du moyen haut-allemand

par Jean Moncelon et Heidi

Schäfer

|

|

|

|

|

REVUE DE PRESSEpour

les articles de

revues

numériques,cliquer

sur les liens

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 décembre 2025

La Parole,